二、三个高度,一贯追求

红军学校俱乐部到高尔基戏剧学校站在“红色戏剧”宣传革命、组织和教育人民、打击敌人的“有效武器”的高度上;鲁迅艺术学院一方面培训文艺骨干以满足现实的迫切需要,一方面开设戏剧学主干课程、强调戏剧教育“专门化”,站在学习中实践、实践中学习的高度上;中央戏剧学院的成立,站在一个戏剧教育正规化、学科化、专业化的全新起点和新高点上。

中央戏剧学院成立典礼

从能量储备上讲,中央戏剧学院成立,集中了全中国最好的戏剧师资和人才:高尔基戏剧学校积累的、鲁迅艺术学院展开的、鲁迅艺术学院延伸发展的,为新中国成立中央戏剧学院做了充分的能量准备。最重要的是人才,办学领导、教师队伍、学生基础,这些骨干人才的基础,都在具有延续性、一贯性、继承性的中国共产党戏剧教育的办学发展历史中沉淀了下来,发挥出新热新光。

1949年11月,国立戏剧学院第一届普通科师生合影

从办学积累上看,中央戏剧学院汇聚了中国过去几十年的办学力量和办学经验,乘借了强劲的东风,继承了厚实的办学传统。一是从苏区、抗日根据地到解放区的办学传统和力量积累沉淀下来了,边学边干、满足现实需求的办学思想和办学实践经验,对于实践性极强的戏剧艺术学科专业来说,格外显现办学成效;二是从鲁迅艺术学院接受教育后成为人民军队文艺骨干的戏剧力量、更有鲁艺发展出去的力量如华北大学三部、晋东鲁迅艺术学校的骨干教师、在读学生也都进入了中央戏剧学院,各路英豪济济一堂,教与学,都在一个全新发展的高度上;三是国统区办学的经验和力量也吸纳进来了:这以欧阳予倩先生和余上沅先生的办学历史作为代表。欧阳予倩先生既有1919年“南通伶工学社”以新方式新教育新的课程结构培养中国传统戏剧人才的经历和学科设置经验,又有广东戏剧研究所、桂林戏剧研究所“以研究引领办学”的新学科新专业建设的理论与实践;余上沅从美国携回的戏剧教育理念和创立“国剧”的雄心,经由1925年的中国高等教育正式设立“戏剧学”实践的北京艺术专门学校戏剧系延伸到1935年的南京国立剧专,有很长的办学实践。中央戏剧学院成立时,并入了其部分教师和在校学生,以这样的方式吸纳了南京国立剧专的精英,吸纳了其办学成就的精华,站在了更高的起点上。

从办学方向看,中央戏剧学院走向专门化、专业化、学科化、专精化的话剧人才培养,有一个历史过程,但是20世纪50年代绝对是个重要的起始点。中央戏剧学院成立时,在和平年代的环境、建设生活的需要背景下,办学的情况变化了,一方面,短期培训骨干、调训干部、一年制普通科、两年制本科速成班满足现实要求;另一方面,在三年多的调整期之后,1953年,中央戏剧学院办学步入了和平年代、建设时期的教育常态人才培养。课程结构、教学安排、学期行程、学制安排、教学模式等等,在这个时候都固定下来。沉淀了历史经验,又针对着现实需求,更重要的是遵从戏剧艺术人才的培养规律,这是戏剧人才培养的正规教育的开始。

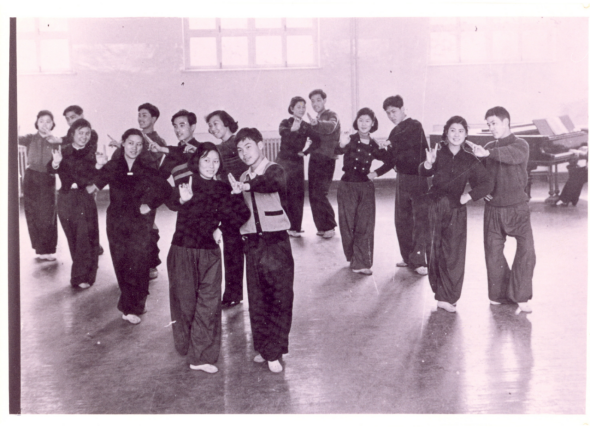

1958年,表演系学生在上形体训练课

首先,是专业“提纯”。母校将原来的歌剧系、舞蹈训练班和研究班、歌剧队、管弦乐队、舞蹈团、传统戏剧研究人员、相关机构撤销,归并到国家建立的别的专业单位去,开始专心致志地研究话剧艺术的人才培养;

其次,是学科搭建。母校在原来的话剧系的基础上,设立戏剧表演、导演、舞台美术和戏剧文学四个系,建立了以院、系、教研室为纵向学科建设和管理机构,以导演、表演、舞台美术、戏剧文学四大专业支柱为横向联系、整体依存的学科结构与教学单位,奠定了中央戏剧学院30多年办学发展的基础学科与基本格局,也确立了新中国戏剧教育发展的基本范式;

再次,固化了“育才华于基础沃土、理论与实践并重、创作和研究融通”的人才培养模式。母校沿用、强化了中外戏剧教育培养人才的行之有效的历史经验:附设辅助教学、检验教学、强调学习实践、注重舞台经验积累的学校专业剧院的人才培养方法——如北京人民艺术剧院、中央实验话剧院最初都承担着母校人才培养的实习实践、实训实战的重要意义,成为戏剧人才培养高水准范式性的“行业实践基地”。

中央戏剧学院继承了不同时期中国戏剧教育各种办学努力和探索发展的全部财富,站在一个全新的起点上。情况不同,背景不一,可是却始终如一地体现出勇于承担时代使命、服务祖国需要、凝聚民族精神、讴歌人民伟业的不懈追求。于是,人才培养,有一流的追求;学科建设,有一流的追求;服务社会,有一流的追求;承担使命,有一流的追求!

这种追求一流的努力,当然要体现在学科建设当中。

从中国新时期以来的办学发展来看,拓展专业,完善学科,形成戏剧知识和技能的完备体系,成为最大亮点。从20世纪80年代中期,电影电视文化热开始,中央戏剧学院在戏剧后面添加“影视”的滋养,连缀了交叉学科和延伸发展。90年代中期,率先在表演系拓展音乐剧人才培养,尤其是跨越21世纪后的发展十分迅速,是“加速度”式的。学科构架可以从办学构架上看出来:中央戏剧学院从井冈山、苏区高尔基戏剧学校时期、延安鲁迅艺术学院时期最早的“战时培训”发展到和平时期中央戏剧学院的正规办学;从正规办学奠基时期的四个系四大支柱支撑的“话剧学院”发展为今天真正意义上的“戏剧学院”:表演系、导演系、舞台美术系、戏剧文学系、音乐剧系、京剧系、歌剧系、舞剧系、戏剧教育系、戏剧管理系、电影电视系、戏剧学系、数字戏剧系,这些教学、研究和创作单位集合的专业学科丛,显现出的戏剧知识和戏剧实践,视野具有了全视角、全领域、全覆盖的性质。

三、三番格局,一种境界

我曾多次造访江西瑞金,在中华苏维埃共和国临时中央政府故地流连,在当时不多的几个政权管理部门中,就有教育部。当时还专门有一个旧宅院的大院府邸作为教育人民委员会的办公场所。红军时期的教育事业,就在那里起步。高尔基戏剧学校的戏剧教育与艺术活动的开展,也在其中。

我曾在鲁迅艺术学院故址——延安桥儿沟天主教堂周边低徊。保存下来的旧教堂,整洁朴素,周边建筑一派安详静谧,若有所思的神态。我放缓呼吸,谛听藏在时空某个层级的声音;我睁大眼睛,辨认附在那些建筑某处的信息,眼光颤动着抚摸过毛泽东题写的“紧张、严肃、刻苦、虚心”八个雄健大字;我小心迈步,丈量浓缩在那方土地上的母校前史。我蓦然听到了:毛泽东致辞演讲时那韵味悠长的湖南口音,洋溢着对鲁迅艺术学院的重托:“要在民族解放的大时代去发展广大的艺术运动,在抗日民族统一战线方针的指导下,实现文学艺术在今天中国的使命和作用。”……我依稀看到了:红色的火星,势成燎原;红色的文化,波澜壮阔。拿枪的军队,不拿枪的军队,中国共产党的两支军队就这样越战越勇,越战越强地走进了新中国。母校建设者的基础和骨干,阔步走在行列中。

鲁迅艺术学院戏剧系旧址

我也曾追踪鲁迅艺术学院的办学。鲁艺成立后,成为了越燃越旺、愈燃愈亮的火种,置换了天主教堂的精神鸦片而给人民以奋起向上、不屈不挠的精神食粮,撒开在抗日前线,在抗战烽火中点燃了引导民族团结抗战、民族独立的火光。无独有偶,1948年,华北联合大学和北方大学合并,在河北省正定古城里的一个教堂为中心的建筑群,成立了中国共产党领导下的华北大学,占领了“洋教”的阵地。吴玉章先生为校长的办学机构中,有下设一部政治学院,二部教育学院,三部文艺学院,四部研究部、工学院、农学院“四部两院”,戏剧美术音乐等就在大学的第三部里设立,许多师生,正是原来的鲁迅艺术学院的队伍。

我也曾在东棉花胡同里“行行复行行”地游走。

那是一种轻松的漫步,像是一次次重访自己生命时光的行走。没有了当年的脚步匆匆,而有了一份从容,喧嚣的事务远去,日常的忙碌停止下来,去体会回望母校时内心产生和聚拢的一些内容,整理重叠的印象,梳理交错的意识,辨认发展的轨迹,聚焦建设的辉煌,远眺绚烂的星空……

一次,母校派车从昌平校区送我回东棉花胡同的老校区。以极慢的速度穿过比起38年前显得更加拥挤逼仄的胡同,司机说每一次回到东城校区都像一次路考。小心翼翼地左顾右盼,战战兢兢地“瞻前顾后”,生怕一不小心冲撞了老街坊老邻居们一代代人小心维护着的胡同文化秩序。在缓慢艰难的通行中,我的眼前尽是幻影:毛泽东、朱德、周恩来、彭德怀、贺龙、陈毅、杨尚昆、李铁映、李岚清、陈至立等国家领导人,欧阳予倩、曹禺、老舍、黄佐临、周贻白、张庚、孙家琇、廖可兑、焦菊隐、阿甲、顾仲彝等大家学者、早年的苏联专家和后来欧美、亚洲各国的顶级专家……当然,最多的还是那些后来名满天下的学子。那些成为著名编剧的校友、成为戏剧史论大家的校友、那些引导戏剧舞台美学走向的校友,那些决定中国舞台呈像的校友,那些活力四射、一笑百媚的校友……他们使小小的胡同每天都充满着活力和魅力,又年复一年地将各种成名成功成就的传说传奇氤氲在小巷中,流布向世界,托举着全国各地、世界各洲慕名而来的学子自我成就的遐思梦想。

回想自己念书岁月的时候,那种景象最是记忆深刻:学生们练功、下课后,穿着简便保暖的衣物就去食堂用餐或者餐后去澡堂了,男生的各式各样服装随便些,女生们常常一色军大衣,但衣裳遮不住的是千里挑一选拔出来的俊男靓女们的那种青春气息;时常素面朝天,但洋溢在眉宇之间的,是努力一天天的坚持,是梦幻一月月的坚守,是理想一年年的追求。

东棉花胡同39号院,一年四季,真个是春深似海……

进得院子,胡同的熙熙攘攘和杂乱无章忽然远去,心情一下子整洁安静下来。校园西侧的剧场像在午睡,不由得我放轻脚步,把剧场的梦挽在左手,把图书馆的书香携在右臂,穿过两块曾经热闹非凡、功能多用、眼下空无一人的篮球场,漫步在校园。据说高年级毕业生加一应俱全的保障部门,有几百人学习、工作和生活在这里。但不知何故,校园静悄悄的。

在难得的阳光下,几乎是一览无余的校园,图书馆和教学楼、剧场、学生宿舍楼连着原来锅炉房改成的洗衣房,加上原来行政楼的端头,母校老区,就真的像是一个盆景了。的确,中央戏剧学院东城校区,是一个精致的盆景。地方不大,却生机盎然。目光掠过,教学楼、办公楼墙面上,依旧是爬满藤萝的秀色;斑驳阳光和婆娑的树影里,不多的几幢建筑所显现的,依旧是岁月的沧桑。最精彩的就是那些藤萝了,藤根够深,藤茎够韧,藤枝够长……从原来老校区墙面上的点缀装饰,到后来氤氲为办学的寓意:常春藤,延伸到了昌平新校区。“常春”,也是“常新”,更是“常青”和“长青”。

我还在昌平校区信步游走。

中央戏剧学院昌平校区

我看到,老校区的藤萝在母校的新校区生机盎然,铺展在一些建筑墙面,立体于长长的花架长廊,连片成廊的体量,郁郁葱葱的生机,色彩斑斓的景致,那种延续的景致中,变化的是年年岁岁的斗转星移,承接的是风风雨雨的洗濯滋养,不变的是藤萝的坚韧生机和蓊郁活力。在藤萝结实的肌理与蓬勃的长势中,我看出了一种舞台空间设计艺术的寓意:常春藤戏剧学院的形象塑造,那是一种无言的强调,一种诗意的暗喻,一种形象的表达。

我也在新校区看到了从老校区盆景里传递过去的传统文化力量。昌平新校区的建设有一个重大变化,就是从老校区有限空间里精雕细刻的盆景制作华丽转身,在放大了近14倍的土地上,展开了一个园林校园的设计。老校区将就有限材料做“巧雕”,小巧精致;而新校区简洁明快的现代空间规划设计,体现了一种开放的思维特征、一种广阔的视阈展示、一种汇通的文化胸襟。整体的现代感与局部的传统性相结合,内容的民族性与形式的国际化相结合,这在图书馆前的雕像、剧场前的“莎翁山”和剧院墙体上的关汉卿、汤显祖、莎士比亚、契诃夫等戏剧家画像体现出来,还有欧阳予倩、梅兰芳、田汉、老舍、曹禺、莫里哀、斯坦尼斯拉夫斯基、布莱希特等戏剧大家雕像。这是校园里对民族性与国际化、传统性与现代化兼容并包的文化理想造型,是以艺术符号的表达去呈现对文化关系的把握。

解决好戏剧文化的民族性与国际化问题,处理好戏剧文化中的传统性与现代化问题,既是历史问题,也是当下问题;既是本国民族问题,也是国际“他者文化”问题。从母校新校区空间设计、文化符号布局与学科构架、专业发展、队伍建设互为表里的情形看,母校发展,正处在集中解决这些世纪性问题的关口上。于是,设计理念和建设实践把这一切都用空间结构表达出来了:明确的,肯定的,通透的,关联的,自成格局又彼此彰显的……母校搭建了一个世界戏剧文化园林的交流平台。这实际上体现了母校处理好传统与现代、民族与国际关系的办学构思和发展理念。

母校办学,强调和坚持“四基”成为最显著的特色:基本知识、基本技能、现实主义基础与民族文化根基。对于学生来说,掌握扎实的基本知识与基本技能,为进一步发展,在大学阶段夯实厚重的基础,是成才发展的重要前提。而完善的学科基础和专业技能,为此提供了知识和技能体系上的根本保证,这一点,就笔者目力所及观察的戏剧学学科名目下办学的教育单位,只有母校率先做到了。不仅仅是一般课程性的知识领域涉及,而是用教学单位的组织结构来固定学科结构和专业结构的稳固存在。这是有办学组织构架保障的学科发展构架和专业结构建设,这是铺展为办学形态的教育体系和知识体系。这种学科总体上的谋篇布局、教师队伍准备上的调兵遣将、教学机构的肌理编织,点的深入、线的连结、面的铺展,展开“立体化”的建设,只有母校做到了。母校办学,显现了加速度的发展和飞跃性的质变,扎实的基本技能、基础知识与现实主义精神的基本艺术态度,是母校坚持不懈、深耕细作、深入发展的优秀办学传统,而完善学科体系、拓展学科能力,是母校办学的创新发展。不是零零碎碎的调整,不是修修补补的改良,而是机制体制的创新,是完完整整的建设。

中国文化发展在近代以来百多年的历史中,没有处理好的关系就是民族文化根基与外来文化思潮之间的关系。母校赶上了好时代,是可以处理这对关系的时候了。当母校完善学科结构,从“话剧学院”走进名副其实的“戏剧学院”的时候,从“苏联体系”的深厚影响迈向“世界格局”丰富多彩的时候,从“新中国第一所”到建设“特色鲜明、世界一流”的戏剧影视学、艺术学学科专业的时候,世界戏剧话语与民族文化根基的问题就横亘在母校的办学者面前。理论上、实践中都必须回答这个问题。

在知己知彼中交流,于世界格局中立足,有趣的是,母校昌平校区从空间格局上营造了一种中西合璧的气象,几何形状的直线方块、畅达通透和简练干净与小桥流水、亭台楼阁、荷塘垂柳相组接,变化着文化表情,调节着空间节奏。来到白鸭天鹅悠闲浮游的水域,看到垂柳依依、荷盏亭亭的河湾,绷紧了的、紧张严肃的学术表情,突然就释缓下来。

母校办学的历史,从空置的洋教堂,到精致的旧宅院,再到现代色彩的新园林,像是母校办学的三种格局,这格局属于时代。每一个时代,母校的步伐节奏都与时代前进的节奏紧紧耦合。每一个时代,母校都在追求对国家民族的有效性服务中,做到了时代性的“一流”。用心辨别,就会发现母校不同阶段的努力着重点有所不同,但是,将民族精神、人类理想植入空寂的神殿、小巧的盆景和世界戏剧园林,却是始终如一的。

不忘初心,牢记使命,方得始终,既是共产党人在今天的庄严承诺,也是新时代中国特色社会主义艺术教育者的办学遵循。通过营造“强校梦”愿景,将民族的优秀传统文化,革命的红色文化,人类的先进文化汇聚起来,以中国作风、中国气派、中国声音、中国形象、中国话语去实现中华民族伟大复兴的“中国梦”,去人类文明风景中贡献一份充满着“中国智慧”设计出来的世界戏剧园林的“中国方案”!

国家级实验教学示范中心

2023年,第十届中国高等戏剧教育联盟交流活动暨第四届大学生戏剧展演活动开幕式在中央戏剧学院举行

母校的世界戏剧园林风景已经初步显现:中国高等戏剧教育联盟、国家级教学团队、实验室建设项目和国家戏剧行业协会的总部、专委会云集于此,亚洲戏剧教育研究中心,世界戏剧教育联盟,国际大学生戏剧展演等世界戏剧组织、活动青睐于此,风云际会,英雄本色。母校代表国家戏剧教育的形象,与世界戏剧教育的精英以“戏”会友,论剑切磋,互借互鉴,异不碍同,同不害异,这是人类先进文化创造的大境界。

世界戏剧园林的办学意义在于,为学生教师搭建一个戏剧艺术全景观察的展示空间;世界戏剧园林的文化意义在于,为戏剧人提供一个用理解替代误会、用交流替代交火、用互鉴替代互贬的交流平台。共产主义理想是一个大同世界的理想,母校办学,每一个阶段的奋斗指向,最后都与这一伟大理想相关联。历史性、时代性、现实性的决定因素,让母校从发展前史到当下办学,有三种不同的格局,但是,这格局背后的理想境界是完全一致的:那就是,为人类最壮丽的事业培养和造就现实所需要的戏剧人才。这是一种社会理想,也是一种文化境界,母校的世界戏剧园林建设,托举起来的,正是海纳百川、包容大度的文化发展态度,正是“和而不同”的存异“大同”。

这是文化发展的大境界。