大卫·鲍罗夫斯基与亚历山大·鲍罗夫斯基的舞台设计美学讲座在学院举行

11月21日至23日,由中央戏剧学院戏剧艺术研究所、中国舞台美术学会主办,刘杏林舞台设计工作室策划的“大卫·鲍罗夫斯基与亚历山大·鲍罗夫斯基的舞台设计美学”系列讲座如期举行。

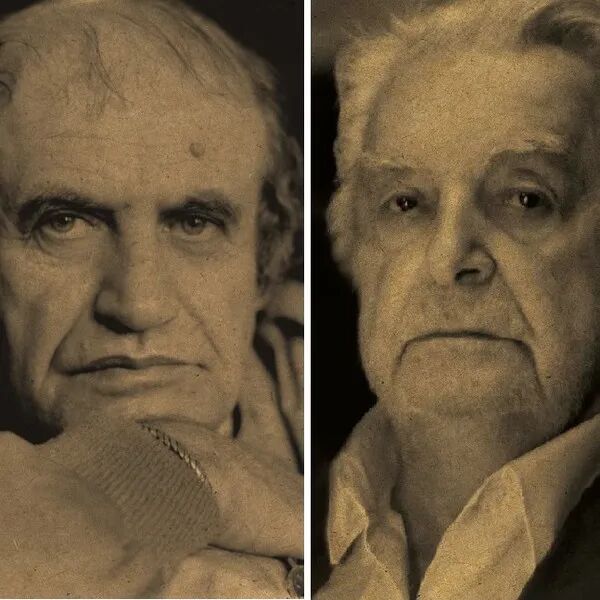

讲座主办方、策划与亚历山大·鲍罗夫斯基会见合影

在开幕致辞环节,中央戏剧学院副院长徐贞,中国舞台美术学会会长张庆山,本次讲座的策划人、中央戏剧学院舞台美术系刘杏林教授分别从时代语境、学术交流与策展理念三个维度,阐释了本次学术活动的深远意义。

中央戏剧学院副院长徐贞致辞

徐贞指出,在以守正创新赓续中华文脉的新时代,如何在新语境中通过新思路、新形式创造精品,是艺术工作者必须面对的课题。此次讲座是在数字图像获取空前便捷的当下,对“剧场性本质”和“人的创造力主导作用”的一次重要回归与重申。

中国舞台美术学会会长张庆山致辞

张庆山认为,鲍罗夫斯基父子跨越了不同的历史阶段,共同构成了俄罗斯舞台美术由“结构理性”迈向“心理情境”的重要变革。他们以鲜明的空间构造与对社会现实的深度洞察,塑造了具有各自时代标志性的舞台呈现。此次讲座不仅是追问与探讨鲍罗夫斯基世家创作思想的学习契机,更是一场意义深远的跨文化交流,旨在为中国舞台艺术家提供美学逻辑上的激荡与启迪。

刘杏林表示,在20世纪下半叶苏联舞台美术群星璀璨的强大阵容中,大卫·鲍罗夫斯基是公认的成就最为卓著者。法国戏剧学者帕特里斯·帕维斯编著的《戏剧词典》中,收录了三位俄罗斯戏剧代表人物,即导演康斯坦丁·斯坦尼斯拉夫斯基、弗谢沃洛德·梅耶荷德和舞台设计师大卫·鲍罗夫斯基。因为后者在很大程度上“定义了舞台设计艺术的现代方向”。谢尔盖·巴钦把大卫·鲍罗夫斯基比作像普希金一样绝无仅有的人物;爱德华·柯切尔金认为大卫·鲍罗夫斯基的发现类似于阿道夫·阿皮亚和戈登·克雷等世界戏剧空间改革者的发现。

刘杏林教授致辞,介绍鲍罗夫斯基父子

亚历山大·鲍罗夫斯基讲述大卫·鲍罗夫斯基的舞台美术生涯

刘杏林介绍道,主讲人亚历山大·鲍罗夫斯基不仅延续了其父大卫·鲍罗夫斯基艺术的基本品质,也是一位创作个性和审美原则与其父亲有所不同的大师。这使得他位居俄罗斯现代剧场最有影响的舞台设计师前列。最能说明他艺术实力的是,他是俄罗斯当代著名导演福金(V. Fokin)、珍诺瓦奇(S. Zenovach)和多金(L. Dodin)的长期合作者。

亚历山大作为亲历者,将带来有关其父亲设计方法的第一手材料。刘杏林将鲍罗夫斯基父子的舞台设计美学概括为一句话:“简单的,更本质”。他谈到,随着技术和科技的发展,在AI时代,我们能运用各种各样的技术。在舞台上,视觉效果的营造已不成问题。但是如何在舞台上以“少”见“多”,以“小”见“大”,用有限的东西表现无限,这才是戏剧的本质。

刘杏林教授与亚历山大·鲍罗夫斯基

刘杏林指出,我们应该提出的问题是,为何鲍罗夫斯基父子的设计理念至今没有过时。他们的作品证明了,现实题材和主旋律戏剧并不一定意味着艺术的守旧和对日常生活的照搬。这一历史经验对当下的中国戏剧具有极强的参照意义。

空境与传薪之火:大卫·鲍罗夫斯基,从基辅到塔甘卡

1.基辅的车间学徒:大卫·鲍罗夫斯基的艺术生涯缘起

大卫·鲍罗夫斯基1932年出生于奥德萨,并非出身戏剧世家。他的艺术生涯始于一场家庭变故。1948年,十四岁的鲍罗夫斯基因父亲去世、母亲患病和姐姐遭遇车祸,被迫从刚入学一年的基辅舍普琴科艺术学校辍学,转而进入基辅的莱斯亚·乌克兰卡剧院(Lesya Ukrainka Theatre)做绘景学徒维持生计。在此期间,他遇到了自己崇拜的设计师乌曼斯基和独具慧眼的导演莫洛斯托娃。尤为重要的是,他受到了多位先锋派传人的指引,包括先锋派艺术家塔特林(Tatlin)的学生科瓦连科、乌克兰先锋派导演库尔巴斯(Kurbas)的学生巴拉班、著名的先锋派艺术家佩特里茨基(Petritsky),以及梅耶荷德学派的列昂尼德·瓦尔帕霍夫斯基(Leonid Varpakhovsky)和费奥多罗夫(Fyodorov)等人。

巴拉班(左上)、莫洛斯托娃(左下)、佩特里茨基(右上)、瓦尔帕霍夫斯基(右下)

伊利娜·莫洛斯托娃(Irina Molostova)是鲍罗夫斯基职业生涯的“破局者”。正是因为她在原定舞美设计方案受阻时,偶然启用并采纳了当时尚处于学徒时期的鲍罗夫斯基的设计,使其完成了艺术生涯的首秀《长着长毛腿的谎言》。彼时,他只有22岁。

《长着飞毛腿的谎言》设计稿

佩特里茨基作为1920至1930年代乌克兰极具影响力的先锋派艺术家,让鲍罗夫斯基触摸到了苏联早期前卫艺术的脉搏;而师承梅耶荷德的艺术家列昂尼德·瓦尔帕霍夫斯基与大卫分享了许多梅耶荷德的舞台设计和构成主义理念。亚历山大·鲍罗夫斯基回忆道:“我的父亲对构成主义相关的设计理念和方法非常着迷,他时常说自己属于构成主义派系。”此时,苏联舞台艺术还有一个特点是日常写实与假定的两种美学风格在剧坛并存,甚至呈现出针锋相对的状态,引发了一场著名争论:二者哪一个更能激起观众的反应,哪一个更为真实?大卫及其同道人选择后者,认为“假定”更真实——鲍罗夫斯基敏锐地捕捉到这一特征和原则,成为苏联剧坛中“空的空间”理念与实践的第一批探索者。

1966年至1967年间,历史的契机出现在塔甘卡剧院(Taganka Theatre)。当时,列昂尼德·瓦尔帕霍夫斯基曾与该剧院有过交集。亚历山大回忆道:“他不仅是梅耶荷德的学生,更是一位人格高尚的楷模。”瓦尔帕霍夫斯基曾遭遇劫难,在集中营度过了漫长的十四年。然而,无论生活境遇如何残酷,他永远保持着艺术家的体面——打着领结,穿着亮色的衣服;在排练场示范时,他依然不惜体力、充满激情。这种对艺术尊严的坚守,成为了鲍罗夫斯基精神世界的重要底色。

导演柳比莫夫与大卫·鲍罗夫斯基合照

正是这位拥有超越时代的敏锐嗅觉的瓦尔帕霍夫斯基,将年轻的大卫·鲍罗夫斯基正式介绍给了塔甘卡剧院的灵魂人物尤里·柳比莫夫(Yuri Lyubimov),这次引荐开启了两位艺术家长达三十年的传奇合作。

大卫·鲍洛夫斯基(左)、导演尤里·柳比莫夫(右)

2.大卫·鲍罗夫斯基的诗学原则,兼论与尤里·柳比莫夫及其他艺术家的合作

大卫·鲍罗夫斯基与柳比莫夫合作的第一部作品——塔甘卡剧院的《活着》成为塔甘卡美学确立的契机。正是柳比莫夫赋予的创作自由和对鲍罗夫斯基美学的接纳,使得塔甘卡剧院的舞台呈现具有鲜明的先锋派特征:不使用厚重布景,拒绝过多道具,呈现出“空的空间”,并坚信“假定的真实”。进入塔甘卡工作后,他迅速确立了“空的空间”和“剔除冗余视觉元素”的美学取向。大卫如是说:“我不是一个做布景的人,而是一个寻求思想的人。”——他的舞台设计可以归纳为以下五大核心原则。

《活着》剧照

其一,“合纵连横”:水平与垂直的交叉辩证。

在早期大卫与瓦尔帕霍夫斯基合作的《在底层》(1963年)中,瓦尔帕霍夫斯基关于水平与垂直结构的建议,为鲍罗夫斯基后来实现“世俗与精神的统一”奠定了基础。刘杏林引述俄罗斯著名戏剧史论家维克多·别列兹金的观点指出:“大卫·鲍罗夫斯基的所有重要作品,都将垂直和水平的交叉建造与材料结构,作为人类生命初始的原型:精神和物质的统一、内在与外界的冲突和对抗。换言之,在鲍罗夫斯基作品中,人们可以看到象征大地(水平)与天空(垂直)的古老语义符号。”

在《叶甫盖尼·奥涅金》中,八根可旋转倾斜的立柱,既是舞会大厅的建筑构件(水平),也象征着自然中的树干(垂直),通过色彩与运动的变化,实现了现实环境与精神指向的统一。彩色灯光和大型水晶吊灯渲染出沙俄贵族的隆重感,与极简的立柱形成强烈对比。

《叶甫盖尼·奥涅金》剧照

其二,构成主义:观念与空间化的历史。

《军用列车》将铁路沿线的电线杆、铁轨与车厢结构压缩并置,这种空间挤压既带有自传色彩,也延续了俄罗斯先锋派传统。《高峰时刻》中,巨大的钟表来回晃动,将抽象的时间流逝转化为可感的空间实体,其数字“3”和“9”可水平放置供演员坐卧、交谈甚至拥抱,体现了结构与情感的融合。2006年,大卫·鲍罗夫斯基创作了其生前最后的作品之一《李尔王》,其接近抽象构成的风格与苏俄先锋派艺术遥相呼应,通过几何结构与抽象线条对莎士比亚悲剧内核进行了现代解读。

《军用列车》模型

《高峰时刻》剧照

亚历山大·鲍罗夫斯基以其父亲大卫·鲍罗夫斯基的“悲伤之塔”,来阐述其设计风格的构成主义特质。该装置为纪念苏联成立74周年而作,是对弗拉基米尔·塔特林《第三国际纪念碑》的重置。装置由螺旋形走向的74张双层营房床铺与铁轨构成,顶端设敲钟装置,象征性地体现了对历史伤痛的观照,将构成主义的理想化精神转化为深沉的悲剧反思。

装置作品《悲伤之塔》

其三,极简符号的无限延展:历史、集体与个人。

大卫的舞美设计大量运用现成品,使其承载超越传统现实主义的多元语义。在与柳比莫夫合作的首部作品《活着》中,贯穿始终的元素被简化为桦树树干。演员手持的树干顶端附着布谷鸟钟、鸟舍等象征物,在暴风雨中摇晃,在法庭上充当栏杆,以简单的动态元素完成了复杂的场景转换与情绪传达。

在《母亲》中,没有侧幕布景与过多道具,仅将台口和内墙涂成砖红色。关键元素是“大量的士兵”。士兵不仅是演员,更被动员成为“舞台空间的组成部分”,甚至是“墙”,实现了舞台作品中人向结构符号的转化。刘杏林指出,《母亲》设计的特殊与先进之处在于舞台设计与演员表演的紧密结合,戏剧各元素间的离散性逐渐消解。人(士兵/演员)与物(舞台设施/墙体)的界限被打破,所有元素整合进整体的戏剧叙事结构,演员不再是在布景前表演,他们本身即构成空间。这一理念彻底颠覆了传统舞台美术概念。此后,大卫·鲍罗夫斯基和柳比莫夫更加确信:舞台上最具生命力的元素,永远是人。

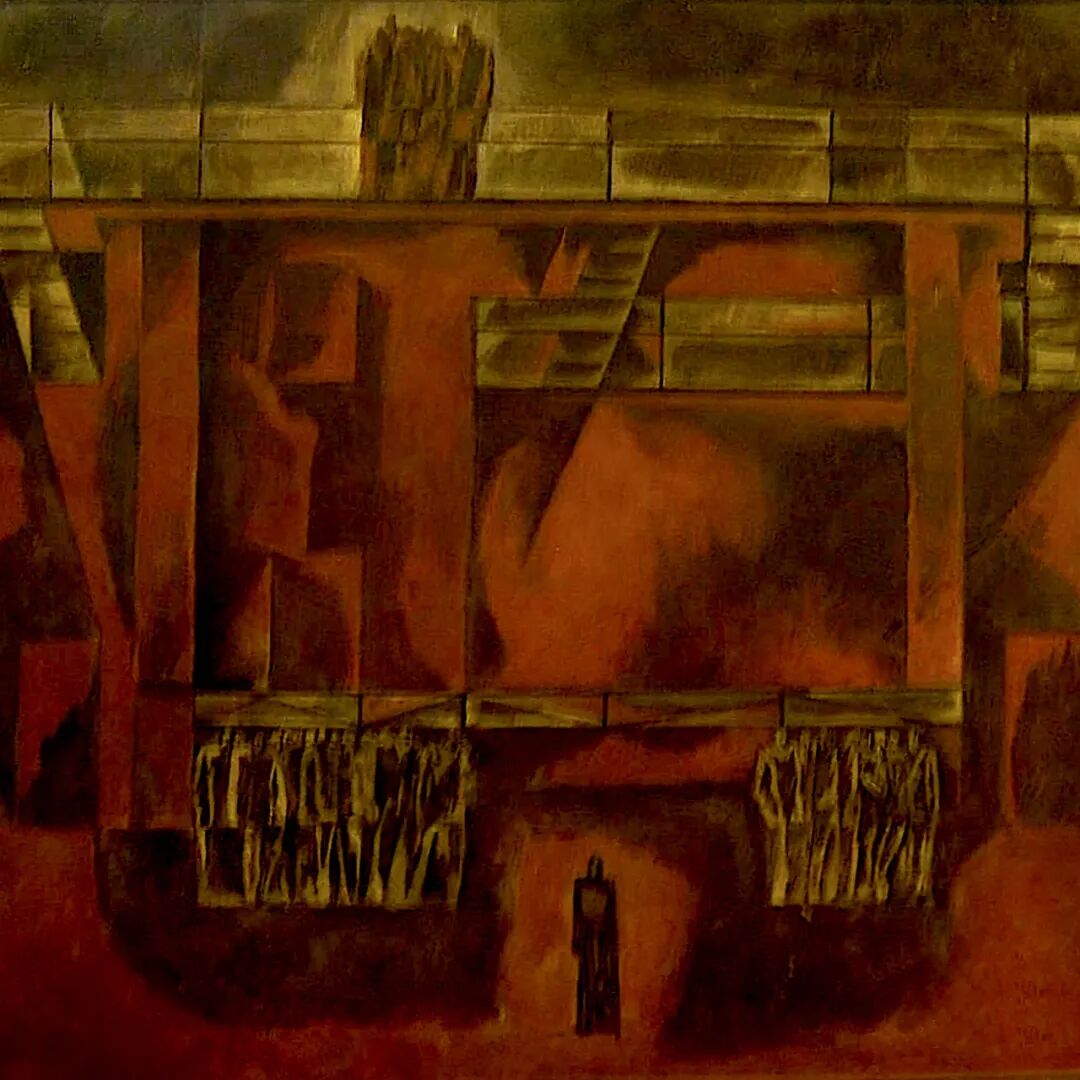

《母亲》设计稿

在《这里的黎明静悄悄》中,作为核心舞台元素的军用卡车板,时而化作森林、车厢围挡、浴室隔断,小路或独木桥等等。其简练的多义性折射出战时的物资匮乏与环境剧变。松树林的表达甚至通过蘸有沥青色的卡车轮胎碾过画布留下的纹理完成,以带有构成主义痕迹的图案取代了写实的自然景观。最终,直立的卡车槽板随着牺牲的女兵旋转,直至她们消失,象征了悲剧的永恒。

《这里的黎明静悄悄》剧照

《哈姆雷特》的创作过程更是充满偶然,大卫仅用一张织网布便呈现出柳比莫夫的“黑乌鸦的翅膀”的意象,这块布既可以移动,又可以旋转。

亚历山大·鲍罗夫斯基展出父亲设计《哈姆雷特》中的黑色织网布

《海鸥》的舞台美术设计则彰显了大卫将自然现象与个人记忆融入舞台的方法,完美诠释了“极简符号的多义性与个人记忆之物化”原则。他将湖水这一核心场景元素设计为具有镜面效果的舞台装置。妮娜的表演就在这镜面般的“湖面”上进行,她坐在秋千上回荡,为角色赋予了一种诗意和不确定性。这片水面既是具象的存在,又映射着角色的内心世界——平静之下暗涌着即将到来的波澜。

《海鸥》舞台模型

其四,诗与真的交响:假定性美学与现实的残片。

大卫擅长在空旷的假定性舞台上植入一个高度写实、极具冲击力的局部,通过真实物体与假定空间的结合,以高度写实的细节放大剧场震撼力。《罪与罚》是此原则的极致体现。舞台整体高度假定,大量留白,唯独在台口右侧角落高度写实地还原了“凶案现场”——两具盖着报纸的“尸体”。剧院仅开启一扇门,所有入场观众必经此血腥角落。这种局部真实与大面空白的对比,以一个现实残片映衬出整个空间的虚无与不安。

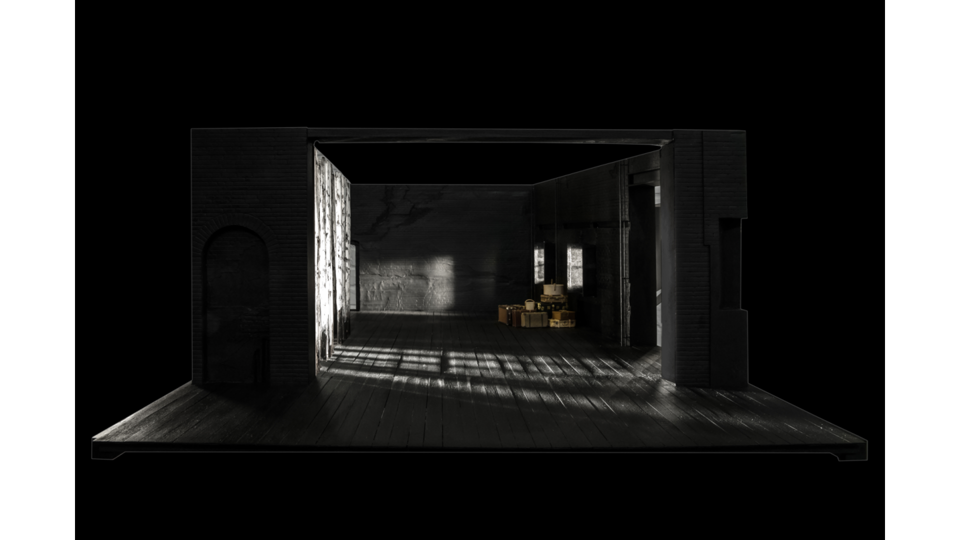

《罪与罚》舞台模型

《罪与罚》剧照

《交易》的处理更为微妙。故事讲述一位老布尔什维克的母亲拥有独立房产(她去世后将被国家收回),而他与妻子另有一套住房。因母亲罹患癌症,儿子纠结是否告知真相以说服母亲将房产过户给他们(“交易”)。舞台布景集中于前区,后区留空。前区堆放着贴有小广告的家具,观众席走道中增设一棵松树营造真实感。当男主角面对闪烁的老式电视机陷入纠结时,舞台后区定点光下骤然出现一对急速旋转的冰上芭蕾舞演员,具象化其内心挣扎——黑暗中旋转的冰冷身影令这份煎熬触目惊心。

《交易》设计稿

在与列夫·多金(Lev Dodin)合作的《万尼亚舅舅》中,大卫成功捕捉了契诃夫“情绪戏剧”所特有的、缓慢流淌的生活质感。他设计了三组悬置于空中的草垛,呼应剧中乡村生活被打破又复归平静的叙事脉络。此构思融合了列维坦(Levitan)画作《干草垛》的意象与诗人曼德尔施塔姆(Mandelstam)将云喻为“云的枕套”的诗意,兼具视觉美感与戏剧韵律。剧终时,伴随乐手的演奏,三块草垛缓缓降落,将万尼亚和索尼亚笼罩于草垛与家具之间,象征着乡村宁静的复归——一种饱含温柔困顿的诗意和解。

《万尼亚舅舅》模型

其五,超越舞台的戏剧:光芒指向观演空间之外。

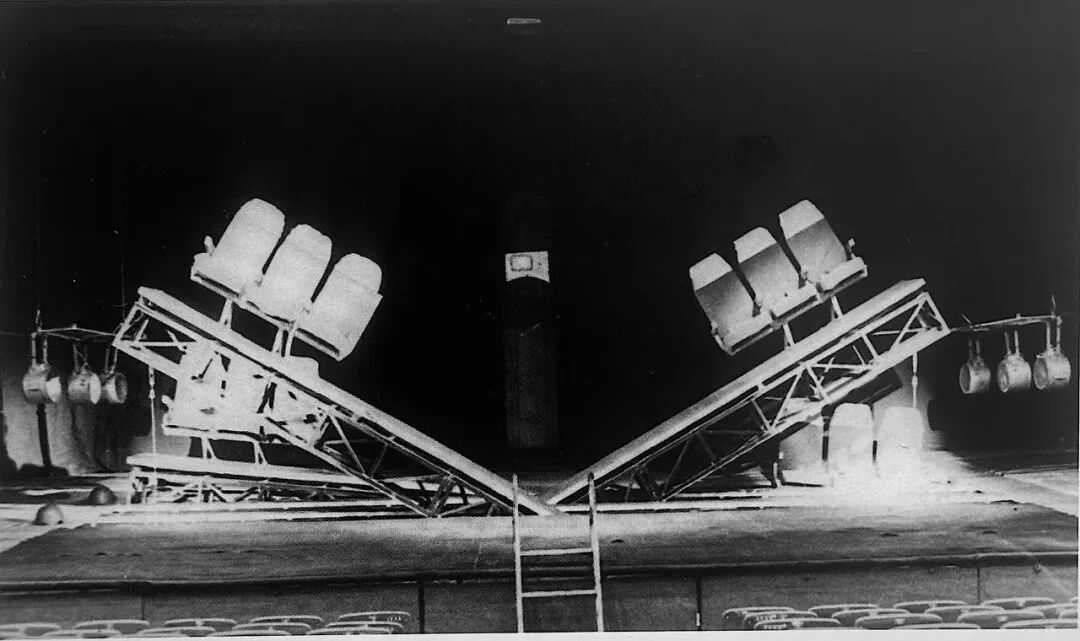

鲍罗夫斯基始终追求一个理念:戏剧不应止于舞台,而应延伸至整个观演空间,让观众情感延续到剧场之外。他主张:“戏剧不应该停止在剧院里,不应该停止在演出结束的那一刻。情感要延续到戏剧之后和剧场之外。”《十字路口》取消了谢幕。这部关于背叛的戏剧结束后,男主角坐在台唇中央,目送每一位离场观众,其凝视迫使观众将背叛主题带入现实。《系紧安全带》更将观众卷入戏剧情境。开场演员向观众分发糖果;演出中,左右两侧的三排座位不断倾斜晃动,让观众置身“飞机上生死攸关”的规定情境。座位的倾斜既象征社会阶层的起落,也模拟飞机的颠簸,使不安与恐惧感同身受。《这里的黎明静悄悄》的设计尤为动人。演出结束,观众步入大厅时,会看到台阶上燃烧的弹壳。真实的弹壳在火光中闪烁,将戏剧的悲剧感延展至剧场之外。战争的伤痛如此直抵现实,无人能不动容。

《系紧安全带》剧照

苏联时期的学者评论道:“没有大卫·鲍罗夫斯基,塔甘卡剧院和柳比莫夫将会是另一番景象。”其演出风格迥异于传统运用斯坦尼斯拉夫斯基方法的戏剧,致力于开发剧场性。传统舞台布景仅为演员提供表演背景,而在柳比莫夫和大卫·鲍罗夫斯基的引领下,舞美设计与表演日益紧密结合,剧场各元素的离散性逐渐消解。

对此,刘杏林如是总结:“在我们看来,鲍罗夫斯基的舞台设计总是‘空’或是‘少’,但实则越‘少’越能给演员的创造带来可能性。”

“神圣虚空的回响”——亚历山大·鲍罗夫斯基的当代方法

“我16岁那年的一天,父亲的导演朋友来拜访他,由于预算紧张,他找不到合适的设计师人选来给既有的作品完成复排润色工作,以应对即将到来的巡演计划。父亲见此状便喊道‘萨沙!’(亚历山大)——于是,这次‘临危受命’成为我舞美设计师生涯的开端,我随这位导演在阿林布尔克等地巡演,尽管父亲也曾让我考虑做插画,或进入电影行业,但我最终仍选择了戏剧和舞台。”

——亚历山大·鲍罗夫斯基回忆职业舞台设计生涯的缘起

亚历山大坦言,自己学习舞台设计艺术“主要因他而起”。然而,大卫从未直接传授技艺,总是只说一句“再想想”。这种开放的态度源于他自身仰赖于自学的创作生涯,因此,大卫从不束缚儿子的创作想法。“他是一个寡言的人,即便在家里也是如此。他从不表扬我也不批评我,也不太会用话语评价作品。”亚历山大对父亲的印象是:“他永远都在工作,脑子里可能永远在构思。这就是他,我很爱他。”

亚历山大的艺术创作观念深深地根植于父亲大卫·鲍罗夫斯基有关“神圣虚空”这一观念的阐释:舞台空间本身是神圣的,任何舞台设计工作皆不可破坏这一前提——这一实践原则在后来亚历山大的舞台美术创作生涯中可谓磨练得炉火纯青。

《波图丹河》,斯坦尼的家族工厂与“公平”剧院

亚历山大回忆起自己与日诺瓦奇导演的合作:值得一提的是,剧院(莫斯科戏剧艺术工作室)所在的位置,就是斯坦尼斯拉夫斯基所在的阿列克谢耶夫家族当年的工厂。在斯坦尼尚未成名时,他便在这座工厂中建立了一座小剧场,为工人们排演一些小剧目。这栋建筑物在我们接手前已经濒临荒废,而正是斯坦尼当年建立小剧场的部分被日诺瓦奇重新建造,历经三年,剧场完工。

剧院的原则是“公平”,一般的剧院建设会给予观众最好的一面,而忽视工作区的建设,但他们认为,工作人员在剧院的时间往往要远大于观众,因此,剧院后台的建设与观众区遵循着同样的标准,这是我们引以为傲的一点。

这是一个只有36个座位的小剧场,背景墙是白色的工厂砖墙,其中有一道斜槽。在演出《波图丹河》时,这一沟槽的背景便被作为河流意象的设计材料,当纱布被打上光时,效果斐然,会令观众联想到河流的存在。

《樱桃园》舞台模型

《樱桃园》剧照

《樱桃园》中的“神圣虚空”

在亚历山大与导演日诺瓦奇(Sergey Zhenovach)合作的《樱桃园,无台词》中,他决定将舞台做成“空的空间”——因为剧中的樱桃园已经没有主人了。

这无疑是一个非常具有实验性的尝试,从事后演员的反馈来看,日诺瓦奇认为这一尝试很成功:“虽然我们少言寡语,但我们状态甚佳。”

刘杏林补充道,在这一版演出大幕拉开前,菲尔斯会独自一人探出头来,他就像一条忠诚的狗在等待着主人归家:他小心地打理着舞台幕布,而当大幕拉开后,舞台上却空无一物。随后,主人们从观众席的两边走上舞台,拎着他们从巴黎带回的行李,舞台空间因此而变得逐渐充实,整部剧都围绕着行李箱的变化而展开,它们既可以是“行李箱”,亦可以是桌子或其他家具……总之,这些移动的“行李”承载着丰富的意蕴。

亚历山大在剧场前厅制作了一个罗巴辛用于开发、售卖樱桃园的地产沙盘模型,当演出结束,观众们离场走出时,会围绕着这片沙盘讨论交流,有人甚至会提出想要购买其中的某几处地皮。这一别出心裁的设计洞穿了历史,在百年前的时代动荡与当代生活中司空见惯的消费场景之间展开了幽默而不失辛辣的互文。

《樱桃园》舞台模型(列夫·多金版)

《樱桃园》舞台布景(列夫·多金版)

在与列夫·多金(Lev Dodin)的合作版本中,剧场中的座位、吊灯全都套上了防尘套,台球桌也被布置在观众席间,而舞台却是空的……一切陈设和布局皆暗示这里是主人离去很久的家。幕布升起后,木头栅栏落下,寓意着时代落幕。对这一版演出的处理,刘杏林补充道:多金将剧末时众人身穿囚服的投影与演员站立的调度相对应,预示了樱桃园众人未来的命运。

《海鸥》,金属湖面与晃动的木船

面对被反复排演的名作,亚历山大以七艘小船完成了对《海鸥》的诗意阐释。他谈及剧中主人公特里波列夫对戏剧新形式的探索,直接启发了他以“湖”为核心意象的舞台构想:演出被假定发生于湖面之上,由七条采购而来的木船承载着扮演“观众”的演员,构成一种复合嵌套的观演关系。为营造湖面效果,舞台后景采用金属景片,在灯光下形成波光粼粼的视觉幻象。演出开场摒弃了传统的幕布拉开方式,在第一幕结束时才使幕布落下。船体的晃动效果通过人工在船模下方左右拉动两根绳索实现,加之模型底部装有轮式装置,演员的走动亦能引发船身自然摇曳,配合水声音效,共同构建了动态的水域环境——亚历山大称其为舞台的“魔法”:演员置身于持续晃动的船体之上,生动外化了剧中的核心主题,即人际间的隔阂、疏离与孤独;船体的不稳定和充满坠落风险的晃动,则强烈暗示着生命际遇的莫测、命运的隐忧与扑朔迷离。

《海鸥》舞台布景

《海鸥》剧照

《三姊妹》,大炮,画框与白桦林

在日诺瓦奇导演版的《三姊妹》设计中,亚历山大最初设想用三门大炮和大衣架象征生活在男性军官环绕中的三姐妹,但被拒绝。这一方案最后虽获认可,却因剧场空间的限制无法实现。亚历山大受启发于自然景色,在深夜萌生灵感,并立即执行了“掏空里芯的白桦树”方案。这些白桦树成为前三幕表演的唯一支点,密集的桦林营造出三姐妹窒息、封闭、渴望逃离的生活氛围。演员穿梭奔跑时,树会移开;最后一幕树移向侧面,露出堆满行李的空舞台和透着光亮的窗户,军队离去和空荡室内的画面交相叠映。玛莎告别威尔士宁时,桦树移开,露出的漆黑背景,如同“深渊”,强烈衬托出角色的失落与悲伤,这一在视觉上效果惊人的震撼手法被评论为“一百个女演员也无法演绎出的情绪陡转”。桦树被制作在画框般的结构中,如同俄罗斯风景画。设计师还曾设想在决斗时让乌鸦飞过桦林和观众区,但因训练鸽子(替代乌鸦)失败而最终放弃了这个想法。亚历山大坦言,除此以外,他对《三姊妹》的整体效果再无任何遗憾。

《三姊妹》剧照

《三姊妹》舞台模型

《第六病室》:旧货市场、黄色墙板与铁牢

在为列夫·多金设计的《第六病室》(改编自契诃夫同名小说)中,亚历山大将演员“囚于”铁栅栏后的有限空间内,并将生锈的浴缸如棺材般横陈以隐喻其生存状态。当医生打开牢门,却无人敢跨出一步的瞬间,“囚禁”这一状态本身带来的麻木与冷漠便霎时溢满舞台……而正是这些从旧货市场淘来的铁门与费尽周折寻得的黄色墙板,恰到好处地成为人性困局的冰冷见证。

《第六病室》剧照

《第六病室》舞台模型

类似的方法贯穿于亚历山大的舞美设计谱系:在与多金导演合作的《哈姆雷特》中,舞台被设置为一个巨大的装修工地,隐喻克劳迪斯篡位夺权所引发的政权动荡像是一场“装修”。随着剧情发展,木结构被地板填满,塑料幕布掉落,哈姆雷特甚至将塑料布当披风。

《情感阴谋》剧照

《情感阴谋》剧照

《进入黑夜的漫长旅程》剧照

《激情、爱情和忏悔》剧照

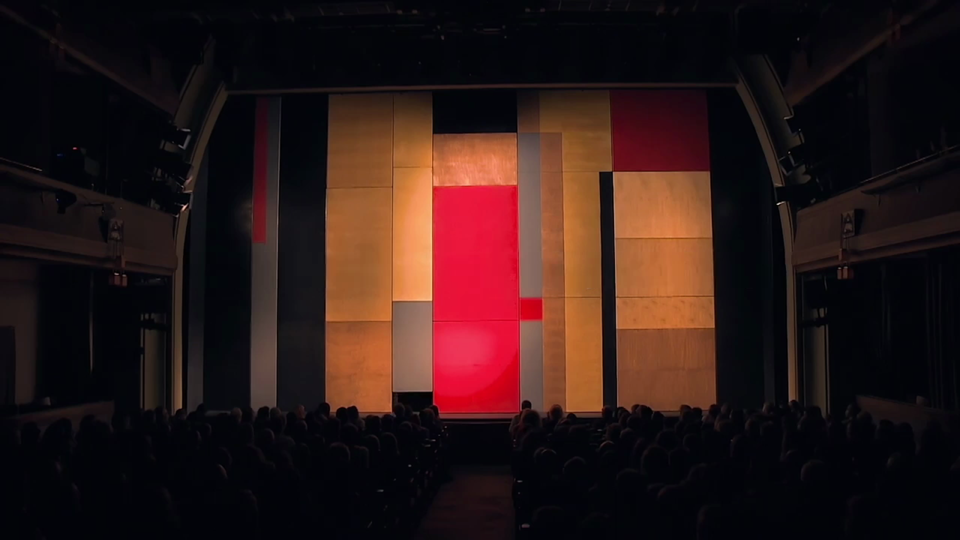

亚历山大亦参与了《情感阴谋》(构成主义式的“蒙太奇色块设计”)、《自杀者》(日诺维奇导演)、《阴谋与爱情》和《人民公敌》(与多金导演合作,为构成主义风格布景、白色窗框与碎玻璃)、《进入黑夜的漫长旅程》(木制结构的码头)、《卡拉马佐夫兄弟》(构思过无数方案,最终采用了40个年代各异的“椅子”,并设置一道由灯具组成的移动墙,“清扫”舞台上的椅子)、《激情、爱情和忏悔》(多金小剧院版,构建德国咖啡馆置景)、《剧院故事》(布尔加科夫原著,铺满灰色呢料至观众区,类似《大师与玛格丽特》中为医院场景铺白色布料的设计)等等。

《卡拉马佐夫兄弟》剧照

《逃亡》剧照

《哈姆雷特》剧照

《人民公敌》剧照

《三姊妹》剧照

在《三年》这一剧目的舞美创作中,设计师与日诺维奇导演在旅途中抛锚,受自然景色启迪迸发出“铁床”概念(可寓意出生、死亡与人的一生)。而他近期最为钟爱的《钦差大臣》舞台设计构思长达七年,他将一座以假乱真的罗马风格大理石浴池设定为舞台空间的主体。该剧设计更极致地运用“空的空间”,依靠墙上“槽沟”等环境元素的戏剧化处理(类似“借景”),体现其对舞台关系理解的深化。

《钦差大臣》舞台模型

问学·会友·新声——中俄舞台艺术的跨世纪互鉴

中俄舞台艺术的互鉴跨越半个世纪。在会议第三日的“以作会友”对谈中,这种历史的纽带被具象化。国家大剧院原舞美总监高广健回忆起恩师齐牧冬将列宾美院的理念带回中国,以及自己年轻时与莫斯科大剧院导演安西莫夫合作《驯悍记》的经历,那是他第一次深刻领悟到设计师的独立价值。学院舞台美术系副教授修岩在俄罗斯留学的八年中,悟出了大卫·鲍罗夫斯基美学的真谛:“俄罗斯教育的核心从不是讨论‘怎么做’,而是直击灵魂地追问‘你想表达什么?’”修岩说道:“大卫·鲍罗夫斯基是一位现实主义的代表,他所追求的不是形式上的标新立异,而是一种‘艺术真实’——它与生活中的真实不同,是经过提炼的、能够将内心外化的、诗意的真实感。”正是这一理念,让中俄两国的舞台设计找到了共同语言。在当代创作中,这种“真实”经由中俄艺术家通过极简符号与结构主义的美学原则,演绎出一场跨越山海的对话。

亚历山大·鲍罗夫斯基与中国舞台美术设计师“以作会友”座谈会现场

高广健在舞剧《只此青绿》中,自主研发了机械系统以呈现“展卷”的美学。这部作品于今年5月登上莫斯科克里姆林宫大剧院时,俄罗斯观众盛赞:“中国舞者用身体画出了山水的灵魂”。修岩在《鲁镇》中用封闭木板和窥视孔象征“铁屋子”般的压抑,亚历山大看到那些错落的柱子时直言:“这立刻引发了我的联想,并开始想象演出中的运动和效果。”国家话剧院一级舞美设计师刘科栋展示了将中国哲学融入俄罗斯舞台语境的尝试。他在《我不是潘金莲》的演出中敏锐地捕捉到中国观众对“锅”这一意象的敏感,于是在俄文版中设计了一个巨大的、反扣的锅压着一枚脆弱的鸡蛋——这既是对“沉重与脆弱”的隐喻,也呼应了中国文化中“倒扣酒杯”的意味。该剧还在会议期间(11月21日)荣获第32届俄罗斯国家戏剧最高奖“金面具”奖最佳小剧场戏剧提名。

亚历山大·鲍罗夫斯基与中国舞台美术设计师“以作会友”座谈会现场

最有趣的互鉴发生在对经典文本《钦差大臣》的解读上。学院舞台美术系副教授谭泽恩分享了他的设计——为了讽刺道貌岸然的现象,他让舞台下沉形成“漩涡”。这引发了亚历山大的强烈共鸣,他细数了自己创作的五个版本的《钦差大臣》,认为:“30年前和30年后,人们在澡堂里都是一样的,都会暴露出本质。”结尾处,一切跌入水池,中俄设计师在此时达成了惊人的默契:他们巧妙地运用了汉语中“泡汤了”的双关义,与俄式幽默互相配合。谭泽恩还提及自己学生时代设计的“澡堂版”《麦克白》,此概念源于麦克白夫人不停地“洗手”这一动作,只可惜这一作品尚未实现为演出。

“登楼问学”——亚历山大·鲍罗夫斯基与舞台美术系师生合影留念

当日下午,在舞台美术系张慧老师的主持下,舞台美术系2021级毕业班的学生带着设计作业来到会场,与亚历山大·鲍罗夫斯基交流对谈。他们展示了包括《培尔·金特》《野鸭》《玩偶之家》《海达·高布乐》《蝴蝶夫人》《魔笛》《卡门》《弄臣》《三毛钱歌剧》《钦差大臣》《牡丹亭》等经典剧目在内的舞台、服装、化装、灯光设计作业,亦带来了探索界限模糊、时空焦虑、“影子”与“真实”辨析等命题的空间材料练习作业。学生们以圆形平台、斜平台、水晶球、移动客厅、三角形结构、表盘、门框延展、环形楼梯、镜面处理等创意,依托自身在学习、成长过程中的当代经验,对经典剧作的文本完成了别出心裁的重构。

鲍罗夫斯基对中国当代舞美专业学生庞大、丰富的课业训练量表示惊讶,亦对同学们的设计提出了诸多真诚评议。他指出,同学们都还非常年轻,对于那些尚未打磨完善的创意和作品,不必担忧,一切“未竟之物”,都会在未来的某一日被唤起。

随后,刘杏林如是评议:强有力设计的核心始于深刻的理念,即“为什么”,而非表面的美观;缺乏意图和概念支撑的设计是空洞的,优秀的设计最终呈现的正是“意图”与“形象”的浑然统一,设计应去芜存菁,追求极简与力量,保留精炼却能传达丰富意蕴的符号,如亚历山大设计《海鸥》时采用的小船。学习大师的作品,应探究其中蕴含的根本规律与灵魂,而非模仿形式;理解本质后,形式自然呈现,最终获得创作与审美自由。要以开放、新生、富有想象力的,而非陈腐的、老旧的眼光看待世界与作品。诚如戏剧艺术研究所所长高音研究员的总结:“舞台空间是剧场诗意的具象表达,亦是戏剧精神的寄托之地。”

亚历山大·鲍罗夫斯基与讲座主办方团队合影留念