9月23日晚,中央戏剧学院戏剧文学系在昌平校区表导楼316举办了“我们的戏剧春秋”校史剧本朗读会。

这场活动是为纪念学院建院75周年开展的主题团日活动,以2023级戏剧创作班为主要演出单位,以原创校史剧本为核心,既是戏文系向学院建院75周年献上的深情厚礼,更是其写作课、表导课教学成果的集中亮相。当延安的烽火、江安的桐油灯、东城的常青藤、昌平的满园李树通过戏剧语言徐徐铺展,中戏75载的“戏脉春秋”与戏文系的教学实践,在声光影的交织中完成了一次动人的对话。

从校史馆到课堂:以史为料、以课为桥,打磨有温度的校史剧本

校史不是尘封的档案,而是最生动的创作素材;写作不止是技巧的锤炼,更是精神的传承。为献礼学院建院75周年,2023级戏剧创作班将“校史叙事”纳入写作课核心模块,经历了“史料研读—文本创作—落地实践”的三个阶段,让学子在专业学习中扎根学院精神土壤。

《我们的戏剧春秋》主创师生

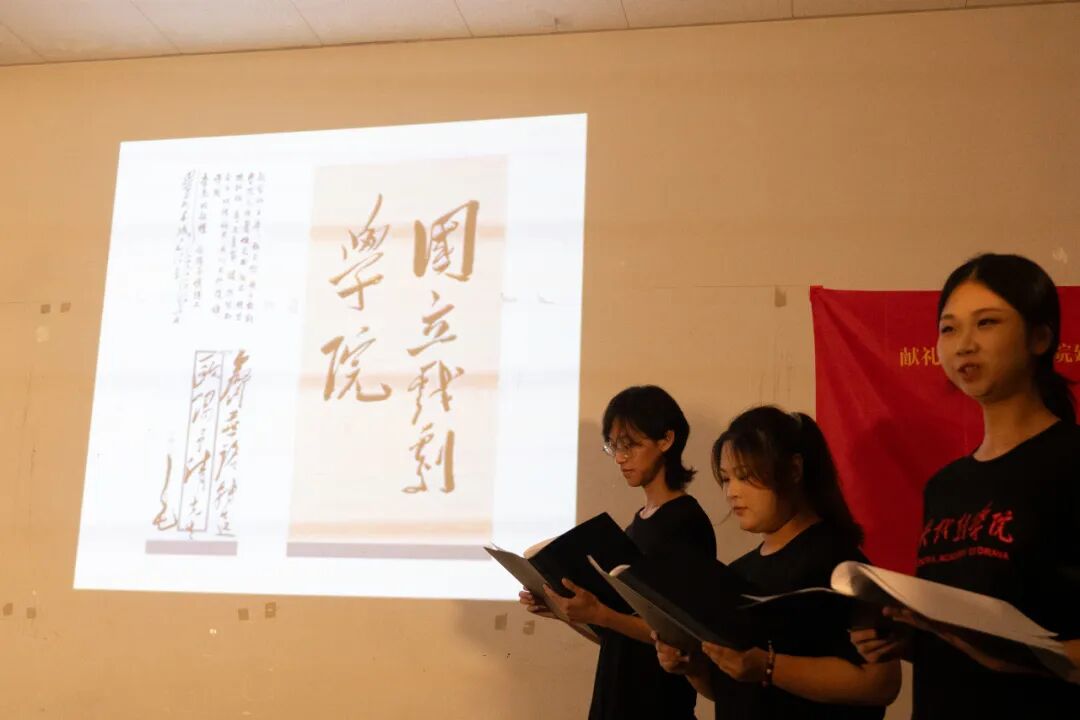

2025年初,戏剧文学系陈小玲老师带领2023级戏剧创作班的同学们参观了东城校区“党史第一课:艺术教育的革命之路”主题展览,逐一梳理学院的关键历史节点。这些鲜活的史料,成为学生创作的“源头活水”。

在写作课堂上,陈小玲老师带领同学们以校史为背景,从挖掘人物到将人物的“生命切片”以小品形式呈现,再到同学们分角色坐排剧本。通过查阅大量的资料和多轮修改,让人物在校史中长出血肉,让校史在人物身上鲜活流淌。

写作课完成“文本骨架”后,表导课堂则负责为剧本“注入血肉”。在张端老师的带领下,通过音乐音效的适配训练、台词的语境化打磨,同学们理解到剧本不只是文字,更是舞台上的综合艺术,从而提升创作的 “落地能力”。

演出剧照

这种 “写—排—改—演”的闭环,不仅让学生学会了写剧本,更理解了剧本如何在舞台上活起来。从历史人物的一个小动作,到一段音乐的切入时机,再到一句台词的语气轻重,都是创作的一部分。正如剧本朗读会中歌队所说的,“舞台上大戏幕布起起落落”,课堂上的每一次打磨,都是在为“让历史中的人走上舞台”铺路,也让学生的创作能力在“真实的历史”与“鲜活的舞台”之间,扎下更深的根。

从课堂到演出:暖光映初心、声影绘春秋,8个篇章绽放校史风华

9月23日晚,剧本朗读会在表导楼316教室举行。在暖黄色的灯光下,师生们亲切地排坐在一起,仿佛回到过去的时光。

伴随着激昂的音乐,歌队一句 “北京中轴线的龙脊上,两颗明星在东城和昌平交相辉映”,瞬间将现场观众带入中戏的 “戏剧春秋”。整场演出以 “历史脉络” 为轴,8个篇章层层递进,既是对学院75载历程的回望,也是戏文系教学成果的鲜活展示。

《黄水谣》带我们回到1938年光未然在黄河边获取创作灵感的瞬间;《延安春雷》生动诠释了延安文艺座谈会“文艺为人民服务”的精神,让观众看见中戏“求真”基因的源头;《我要见曹禺!》再现了国立剧专时期师生“以舞台为战场”的坚守;《新生》则体现了戏文系“写作要扎根生活”的教学理念,也呼应了学院恢复办学后“艺术春天”的到来;《常青》中关于“艺术纯粹性与现实选择”的对话,道出新时代中戏人的思考;《幕启未来》再现梅兰芳先生的场景,展现了数字戏剧系“科技与艺术融合”的探索;而《到莫斯科去》中,则以校友情怀诠释了“戏比天大”的传承……

演出剧照

23级戏创班学生吴雨纯作为创作者和演员参与创排,她说:站在朗读会的聚光灯下,手捧着印满校史故事的剧本,当“戏剧春秋”四个字从唇齿间落下时,我忽然读懂了“中戏人”这三个字的重量。那些印在纸上的文字不是冰冷的台词,而是前辈们在烽火中搭建戏台的坚守,是舞台灯光下打磨作品的执着。当我们用声音复刻不同年代的戏剧人生——从抗战时期的延安鲁艺的演剧时光,到新时代的数字戏剧舞台创新,仿佛与一代代中戏人完成了一场跨越时空的对话。这次朗读会,与其说是演出,不如说是一次深刻的“寻根”。它让我明白,我们所学的不仅是写作和表演的技巧,更是接过前辈递来的“戏剧火种”。未来的日子里,我会记得今日在台词里触摸到的温度,让中戏的春秋岁月,在我们这一代继续生长。

23级戏创班学生张纯艺主要负责活动的协调与统筹,她说:作为《我们的戏剧春秋》校史朗读会的幕后工作者,这段从写作课到舞台呈现的日子,成了我与中戏75年校史最深刻的对话。最初在写作课、表导课上打磨方案时,我们反复调整朗读段落的顺序,只为让每一段文字都能精准传递前辈的戏剧初心。排练时,我们蹲在教室里对cue,核对多媒体的节点,连凳子的摆放角度都要反复确认,对于舞台的敬畏,第一次变成了我们实实在在的责任。当演出灯光亮起,听到观众为校史故事鼓掌时,我忽然明白:幕后工作或许没有聚光灯,但我们搭建的每一个环节,都是让校史“活”起来的桥梁。这份从课堂到实践落地的成长,不仅是对学院75周年校庆的致敬,更是我们作为中戏人,对“戏剧春秋”最真诚的续写。

演出落幕:师生共话校史情,薪火相传启新程

演出落幕,学院党委书记徐永胜十分动容,与师生畅谈。他回忆学生时代自己曾在教室学习表导演专业汇报演出的时光,虽条件朴素,却如《我们的戏剧春秋》里先辈们在排练厅、古庙台深耕戏剧般热忱;提及筹建昌平校区校史馆时,翻校史、寻脉络的点滴,更让他对中戏的热爱与情感愈发深沉。他盛赞戏文系以剧本活化校史,让历史有了温度,真挚祝贺此次教学成果展示圆满成功,寄语师生赓续中戏精神。党委副书记、纪委书记甘小军表示,这次剧本朗读会既凸显了戏文系师生传承红色基因、扎实创作且勇于实践的教学特色,也生动呈现了学生良好的精神面貌。他祝愿师生们在未来的创作中,用更丰富的艺术形式承载学院悠久历史,创作出更多更好的艺术作品。

党委书记徐永胜讲话

党委副书记、纪委书记甘小军讲话

戏剧文学系党总支书记曲士飞讲话

戏文系党总支书记曲士飞表示,在同学们的身上看到了一代代年轻人的那种火热的能量与热情。戏剧的感染力、对艺术的热爱,从延安鲁艺的烽火岁月传到如今的校园,在同学们身上完美延续,这份传承正是中戏精神最鲜活的体现。

24级戏创班学生姜艺楠也有所感触,直言师哥师姐的作品让她深受感动。作为新一代中戏人,我们接过了戏剧的接力棒、历史的接力棒,更应该砥砺前行,书写新的篇章!

师生间的共鸣与期许,让校史的传承有了新的起点。

全体演职人员与观众们合影

75载弦歌不辍,75载薪火相传。此次剧本朗读会,既是戏文系对学院建院75周年的献礼,也是其 “以史育人、以艺载道”教学理念的深化。

未来,戏文系将继续以校史为魂、以教学为基,引导更多学子在笔墨间传承中戏血脉,上好鲜活生动的“大思政课”,在创作中书写时代华章,让学院的 “戏剧春秋” 在新一代中戏人手中,续写更精彩的篇章。