“中国演剧体系”的提出,是方向性的重大命题。就是要在世界戏剧的丛林里,树立一个特色鲜明的中国形象体系。这个体系既要无愧于古老的中华文明,又要充分体现其现代性,在现实中国和未来世界都能保持旺盛的生命力。

《茶馆》的排演场上,老舍先生给大家读剧本。前排从右至左:焦菊隐、老舍、夏淳、英若诚、于是之。

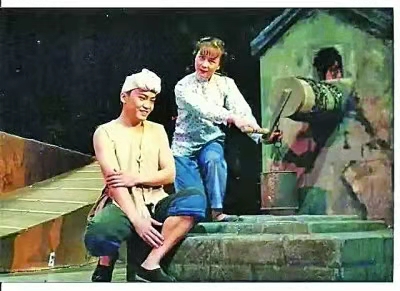

《桑树坪纪事》剧照

《茶馆》剧照

《龙须沟》剧照

《蔡文姬》剧照

建立中国人自己的演剧体系,是中国几代戏剧人的初心和使命。表演艺术家赵丹早在青年时期就立下宏愿:“终身为建立中国的表演体系而奋斗!”有着“话剧皇帝”美誉的石挥,早在新中国建立前就开始了中国民族表演形式的探索,他说:“我们的民族形式是什么?又该怎样表现?这正是大多数演员在寻求的一件艰巨工作。”焦菊隐一生的目标和理想就是“创造具有我们民族气派、民族风格的话剧艺术,建立中国式的演剧(表导演)学派……”黄佐临先生则创造性地提出了“写意戏剧观”,倡导创立中国当代的、民族的、科学的演剧体系……

新中国成立后,以欧阳予倩、焦菊隐为代表的戏剧家率先提出了系统研究建立“我们的体系”的倡议,焦菊隐在北京人艺创建“北京人艺演剧学派”为“中国演剧学派”奠定了重要基础。“中国演剧学派”是构建“中国演剧体系”的第一步。新世纪以来,演出市场空前繁荣,本土戏剧、外来戏剧各呈异彩,中外戏剧也在交互影响中各自寻找自己的发展方向。中国戏剧如何确立自己的独立品格和风貌?中国戏剧如何在世界戏剧的万绿丛中一枝独秀?这成了当下戏剧人的共同心声。在这种情况下,践行前辈的宏图大愿,认真考虑建立“中国演剧体系”的问题,成了当务之急。

1.中国戏剧要确定自己的民族身份就必须找到民族精神之根

向传统学习是建立“中国演剧学派”的前提和基础,中国戏剧要确定自己的民族身份就必须找到民族精神之根。中国话剧的创始人、中央戏剧学院的首任院长欧阳予倩曾旗帜鲜明地提出:“在中国舞台上表现中国人民,不能脱离中国戏剧艺术的传统,必须继承并发扬这个传统。”二十世纪初,西方戏剧进入中国,时称“新剧”。其“新”是相对于传统戏曲的“老”“旧”而言。后来由洪深提议,定名为“话剧”。早期的话剧艺术实践是舶来品与中国本土戏剧文化融合的实践,是与中国文化现实相结合的实践。斯坦尼斯拉夫斯基体系传入中国后,很快取得了中国戏剧发展的主导地位。但斯氏体系在中国传播有其不足和局限,主要表现在以下几点:

1.斯氏体系最早只是由30年代章泯和郑君里译自英译本的斯氏全集的部分章节而传入中国的。焦菊隐曾指出:英译本《演员的自我修养》是在1936年按斯氏的手稿翻译的。俄文版定稿出版是在1937年,对这一版,斯氏做了较大的修订,很多重要的观点在英译本中尚未出现。此外,中译本经过俄、英两种文字的转译,词义上难免失真。

2.1954年前后,苏联戏剧专家古里耶夫、列斯里、库里涅夫、潘科娃、列普科夫斯卡娅等来中央戏剧学院、北京电影学院以及当时的中央戏剧学院华东分院(今上海戏剧学院)讲学,这是在中国大地上第一次由斯氏体系专家现场授课进行的传承与学习,这种言传身教加上50年代的外交政策,使得斯氏理论在中国一家独大,在戏剧观念和方法上形成了一定的封闭性。

3.斯氏体系是表演科学,科学本身是动态演进的学术探索。而长期以来,我们看待斯氏体系缺乏发展的眼光,鲜有前瞻性的实验和实践。

4.我们一直自认为是接受了斯氏体系的正统传授。但这种看法并没有被国外同行普遍认同。我们也确实缺乏一批与斯氏理论相对应的,有代表性、有影响力的里程碑式舞台艺术作品来佐证我们的看法。

综上所述,笔者认为今天的戏剧艺术工作者有必要静下心来,厘清理论和实践中遇到的根本问题,然后回归到我们的传统文化上寻求解决方法。我们的戏剧传统到底是什么?我们的艺术理念到底是什么?我们的艺术应该传承什么?什么是我们赖以指导舞台实践的艺术方法?它该如何发展和完善?在基本问题上不能达成共识,今后戏剧艺术创作的方向就会难以把握。如果我们的创作实践没有站在时代前沿思考的戏剧理论指引,我们也无从坚定文化自信。

斯氏体系是我们应该秉承的传统,这有其历史的必然性与合理性。但处在今天的新时代,中国戏剧无论是理论建树还是创作实践都需要突破、拓展和革新。探索和实践符合中国戏剧艺术发展规律,符合中国国情的“中国演剧体系”,是新时代对戏剧艺术提出的新要求。习近平总书记提出,按照立足中国、借鉴国外,挖掘历史、把握当代,关怀人类、面向未来的思路,着力构建中国特色哲学社会科学,在指导思想、学科体系、学术体系、话语体系等方面充分体现中国特色、中国风格、中国气派。这亦是中国话剧寻求突破的方向。在前辈建树的基础上,提高表导演的舞台艺术质量,通过丰富的“表现形式”揭示舞台创作的“内在规律”,形成富有中国民族文化特色的美学表达,形成“中国演剧学派”,构建“中国演剧体系”,这是我们这一代戏剧人不可推卸的历史使命。

2.要探索更广义、更具包容性的,符合中国传统美学的艺术规律

欧阳予倩是中国话剧的重要奠基者和开路先锋。他担任中央戏剧学院首任院长伊始,就从教学和创作两个方面开始探求中国人自己的演剧体系。欧阳予倩精通戏曲,学贯中西,从他的学术背景来看,其理念和创作与中国的戏剧传统紧密联系、相互成就、不可分割。欧阳予倩大力提倡话剧演员向中国传统戏曲学习训练方法,为实现“在传统的基础上创造最新最美的戏剧艺术”的理想,长期活跃在教学第一线,身体力行、事必躬亲。老院长主动与中国科学院语言研究所寻求合作,亲自筹备台词课并兼任台词教研组组长。他确定了在民族共通语的前提下,话剧舞台语以“北京音系”为基础。欧阳予倩之外,南有黄佐临,介绍布莱希特,提出“写意戏剧观”;北有焦菊隐,通过排演老舍的《龙须沟》《茶馆》、郭沫若的《虎符》《蔡文姬》、田汉的《关汉卿》创建“焦菊隐导演学派”和“北京人艺演剧学派”。

从20世纪80年代开始,中央戏剧学院在欧阳予倩、焦菊隐、黄佐临等人发起并实践的现代话剧探索道路上,逐步确立起在现实主义基础上向表现美学拓展的创作理念。以徐晓钟为代表,在坚持斯氏体系现实主义原则的同时,发扬中国传统艺术的特点,对东西方戏剧艺术元素进行融合,把诗意与写意融入其导演艺术,先后创作演出了《马克白斯》《培尔·金特》《桑树坪纪事》等作品。其中《桑树坪纪事》在文艺界引起很大反响,被誉为中国新时期戏剧的里程碑。谭霈生教授以戏剧本体基础理论为切入点,投身学院对“中国演剧学派”的理论建构,贡献了自己的学术智慧。他认为戏剧作为一种艺术样式,其内质和外在形式既有稳定的因素,又有变异的成分,因而对它的认识也就不能僵化。这也是“中戏人”自改革开放至今,尊重传统、继承传统、发展传统的实践与探索。

形成“中国演剧学派”,创建“中国演剧体系”“民族化”是必经之路,这是规律性和方向性的问题,但仅仅止于“民族化”还远远不够。接受民族戏曲传统,向传统戏曲学习,也绝不仅仅是在话剧创作中加入锣鼓点和戏曲身段等手段,而是要学习传统戏曲艺术丰富的表现力,学习中国传统表演艺术塑造人物独特的方式方法。这些丰富的表现手段都是为刻画人物心理活动服务的。传统戏曲艺术对人物心理外化的表现在世界诸多演剧方法中别具一格,确是难以企及的高峰。我们必须继承戏曲的民族表演形式和表演方法,探索适合中国土壤的、更广义、更具包容性的,符合中国传统美学的艺术规律。

斯坦尼斯拉夫斯基的体系,自身有一个演进、发展的过程,它不是一个单纯的、片段的、孤立的、技巧上的方法。因此,全面、客观、科学、系统地认知斯氏体系,是创建“中国演剧学派”的重要前提和基础,而“中国演剧学派”也绝不是对斯氏体系的因袭,而应该是斯氏体系在中国的发展和变体。

3.在传承和借鉴中发展和完善中国戏剧的现代化表达

斯氏体系科学地揭示了以表演艺术为核心的话剧艺术创作的内在规律,“体验”学说是其核心内容。探索斯氏体系中关于“体验”的心理技术技巧与中国戏曲关于心理外化手段的有机结合,达到体验与体现的融合统一,可以丰富话剧表演的艺术表现力。实际上,中国的戏剧传统包含了两部分内容:一是历史传承下来的以中国戏曲为代表的传统的、民族的舞台表演艺术;二是话剧艺术,这是由百年前西方舶来品演变而成的新的中国戏剧样式。戏曲艺术的传统,是我们巨大的文化资源,因此当代戏剧理应多向中国传统戏曲艺术汲取营养,在传承与借鉴中探求符合中国民族艺术特性的表现方式,通过对话剧与戏曲等不同样式与形态的研究,来探索人物形象创造的路径和规律。笔者认为,以下几点尤其需要重视起来:

1.关注“体验—体现—表现”的过程,为表达思想情感而创造精美形式。我们应在斯氏体验的“心理技术”基础上,融合中国传统戏剧美学原则,寻求心理外化的解决途径,找到符合中国民族艺术特性的表现方式。用斯坦尼斯拉夫斯基的术语来说,就是“通过心理技术达到舞台艺术”。演员一旦对人物情感体验到极致,自然就会产生心理外化的强烈需要,此时,与体验相适应的外部表现就产生了。所以要在假定情境中人物心理“如何外现”上格外下功夫,把戏曲的精神化到话剧中来。表现人物性格和人物之间的矛盾,戏曲更干净利索,节奏更鲜明。深刻理解中国戏曲的表现意识,掌握其丰富的表现手段,我们就可能达到体验与体现互相结合、互为依据、互为因果的完美境界。

2.以“假定性”作为“中国演剧学派”向传统戏曲艺术学习的切入点。“假定性”是不同形态戏剧艺术的共同规律。但是相比之下,对假定性的运用,尤其是时空转换、虚实转换的处理上,戏曲具有更大的自由度和更广阔的空间。

3.继承并强化中国戏曲“角儿的艺术”的传统。唱、念、做、打,是戏曲演员塑造人物形象的手段,是“角儿”必须掌握的基本功。那么,话剧演员应具备的基本功是什么?以中央戏剧学院表演系的教学为例,欧阳予倩老院长早就提出话剧演员的语言基本功应该向戏曲艺术和曲艺学习。笔者在表演系2012级的演员基本功训练教学中,在声、台、形、表传统课程基础上增加戏曲训练课程,进行了教改实验。结课时由话剧表演专业的学生进行了京剧汇报,演出效果显著,得到业内广泛好评。事实证明:中国戏曲艺术对演员台词、形体的训练,让演员在高强度训练下形成对肌肉的记忆,在形体运动状态下达到对气息和声音的精准控制,这些都是可以作为培养话剧演员的“营养”而大力吸收的。其中运动中的吐词发声与气息训练,对开掘戏剧演员潜力与能力尤其有效。

4.借鉴传统戏曲中关于“行当”的划分,有效帮助角色的性格化创造。

生旦净末丑等行当的划分,是中国传统戏曲解决演员展现角色“性格化”这一问题的充满智慧的解决方案。“性格化”问题的解决,顺应了演员创造角色需要“典型化”的要求。行当的划分,对于角色的“性格化”和“典型性”具有普遍意义。从培养演员的角度来讲,通过行当训练能使演员正确认识自己作为演员的创作局限性,并利用这个局限“化局限为无限”,使局限转化为个性化的特点,最终形成极富个人特色的表演风格特征。此外,行当训练的方法具有普遍性,话剧吸取戏曲的创作经验,可以给话剧人物形象创作提供一条清晰的创作路径,也给演员创作提供了更多可能性。

5.完善人才培养体系,丰富“戏剧与影视学”学科内涵。

曲艺是中华民族说唱艺术的统称,记录着中华民族最基本的文化基因。在戏曲艺术2000年的发展史上,曲艺始终是最重要的伴生现象。唐代市井间的市人小说、寺院的俗讲,宋代的说话艺术、诸宫调、鼓子词,元明两代的词话、评话、莲花落、道情,清代的时调小曲、子弟书、八角鼓、弹词、鼓词,晚清的西河大鼓、京韵大鼓,都产生过灿烂辉煌的戏剧精品和说唱艺术家。清代晚期形成的相声,不但名家辈出,而且已经成为演出行业中的生力军。当代中国,相声、评书、快板书、评弹、鼓词,二人转等曲艺品种依然保有500余个,其覆盖面和影响力不容低估,是深深根植于中华大地,为广大人民群众所喜闻乐见的中华演艺文化精粹之一。

说唱是中华民族表演艺术的重要元素,长久以来,曲艺表演深刻影响着中国戏剧的创新发展。曲艺讲究“观演一体互动、相生相长”“化入化出、一人多角”“不实当作实、非真认作真”,是最代表中国特色、中国气派、中国风格的艺术门类之一。我们的表演教学,对专攻嘴上功夫的曲艺艺术,重视还不够,借鉴也不多,这是个遗憾,需要特别提出来。中央戏剧学院在建院初始就有侯宝林、骆玉笙等老艺术家在学院授课。这其实也是中戏一个老传统,只是后来淡忘了。我们要恢复这个传统,发扬而光大之。因此,将具有2000年历史的中华传统曲艺艺术纳入学科体系,创建话剧、戏曲、曲艺三位一体的学科构成,需要提上议事日程。

深深植根于民族戏剧艺术的源头,从“中国演剧体系”的基础——人才培养入手,将使现有的“戏剧与影视学”学科体系更加牢固和完善。

6.培养具有中华文化基因的“学者型的演员”“创造型的演员”,在舞台上“更完美地表现我们民族的感情、民族的气派”。

新中国成立以后,北京人民艺术剧院演出的《虎符》《茶馆》《蔡文姬》,中国青年艺术剧院演出的革命历史题材《红色风暴》《降龙伏虎》等,都在汲取传统艺术的营养上做出了诸多探索,并取得了一定的成绩。“北京人艺演剧学派”“焦菊隐导演学派”,为“中国演剧学派”的建设迈出了扎实的一步。前辈能做出这些创造性的建树,很重要的一个原因是他们除了艺术天分之外,个个都是学养深厚,著作等身的大学问家。读书,把书读遍了;研究,把问题琢磨透了;创作,把心思用尽了、尽兴了。经年累月,长期坚持,自然目光如炬,灵感勃发。遗憾的是,前辈艺术家的成果和精神遗产并没有被后人及时总结和响应,“中国演剧学派”的美学理念和创作方法没有得到充分的研究、继承和发展。欧阳予倩、焦菊隐、黄佐临等前辈学问与艺术并重的学风也未能得到很好的继承。黄佐临先生年轻时曾把自己编写的剧本寄给萧伯纳,并附信表达对萧伯纳的崇拜和敬仰,萧伯纳则在回信中写道:“如果你想有所成就,千万不要只做一个门徒,你必须……独创一格。”萧伯纳先生对于黄佐临先生的忠告,亦可作为我辈戏剧人的座右铭。欧阳予倩先生、焦菊隐先生、黄佐临先生等前辈艺术家建立“我们自己的体系”的初心,正是我们的历史使命,有待我辈全力以赴。

4.打造具有中国文化自觉和精神内涵的民族演剧体系

“中国演剧体系”的提出,是方向性的重大命题。尤其需要慎重、理性。“体系”的提出,就是要在世界戏剧的丛林里,树立一个特色鲜明的中国形象体系。这个体系既要无愧于古老的中华文明,又要具有充分的现代性,在现实中国和未来世界都能保持旺盛的生命力。我想,本文只是个起点,其中提到的很多问题和论述都还需要深入到实践中去检验,有些概念也还需要进行学理上的思辨,如前文提到的“中国演剧学派”与“中国演剧体系”,对二者的界定还需要更严格的学术探求和规范。

“中国演剧学派”与“中国演剧体系”两个概念有交叉、有重合,更有内在的有机关联。两者都是观念、方法和技术的科学求索,但毕竟是不同的概念范畴。笔者认为我们最终的目标是从“中国演剧学派”的实践迈向“中国演剧体系”的构建。长期以来大家习惯于从“学派”的角度说“体系”的抱负。与学派不同,体系的概念更宽泛,涵盖的内容更系统、更丰富。在以往对“中国演剧”道路的探索中,艺术家多沿用“学派”的概念。体系,则是一个方法论和世界观的总体构架。演剧学派需要在实践和研究中形成某些共同的观点、方法和理论。演剧体系更多地包括戏剧的哲学和美学前提,理论架构、训练方法、人才培养、创作原则,还要有足以与理论呼应,印证理论的舞台艺术作品。我们要循序渐进,一步一个脚印,先探索具有中国美学底蕴的表演演剧学派,逐步形成集表演、导演、剧场、美学等全面覆盖戏剧艺术的“中国演剧体系”。“中国演剧体系”的构成,我想,除了以表导演实践为主体的“中国演剧学派”的探索之外,还要有其他符合中国历史文化背景的、符合时代发展需求的戏剧理论、戏剧流派、演出形态、舞台技术等一系列戏剧内容,也包括科学技术进步所带来的对戏剧创作、舞台呈现和剧场演出的影响和结构性改变。

“中国演剧体系”是具有中国文化自觉和精神内涵的民族演剧体系,民族文化的基因、基础和底蕴是其丰富的实践依据和艺术修养的来源。因而,向传统学习并不意味着仅仅向中国戏曲学习,而是要从中国传统的绘画、音乐、曲艺、民族舞蹈等各种门类艺术中汲取营养。如仅是中国曲艺就有着相声、快板、评书、双簧、评弹、莲花落等诸多表演形式。对“中国演剧体系”的探索与完善,也是新时代对中华民族博大精深艺术遗产的传承与坚守。

构建“中国演剧体系”,需要艺术实践的百折不挠和学术研究的脚踏实地。中央戏剧学院作为中国戏剧教育的国家队,理应做“中国演剧体系”的探索者和坚定的践行者,继承中国戏剧艺术的优秀传统,继续走“中国演剧学派”的探索之路,以完成欧阳予倩、赵丹、焦菊隐等为代表的前辈戏剧家构建“中国演剧体系”的夙愿。

我们可以设想,未来的“中国演剧体系”将是立足于继承民族文化遗产,学习以斯式体系为代表的世界各个演剧体系并将之融会贯通的最新成果。

构建“中国演剧体系”,这是来自历史深处的呼唤,一代代中国戏剧人的中国梦,理应在我们这一代人手中化为现实,道阻且长,行则必至。吾其勉之!

(作者:郝戎,系中央戏剧学院院长、教授,国务院学位委员会“戏剧与影视学”学科评议组召集人)

图文转载自《光明日报》( 2021年04月18日 12版)