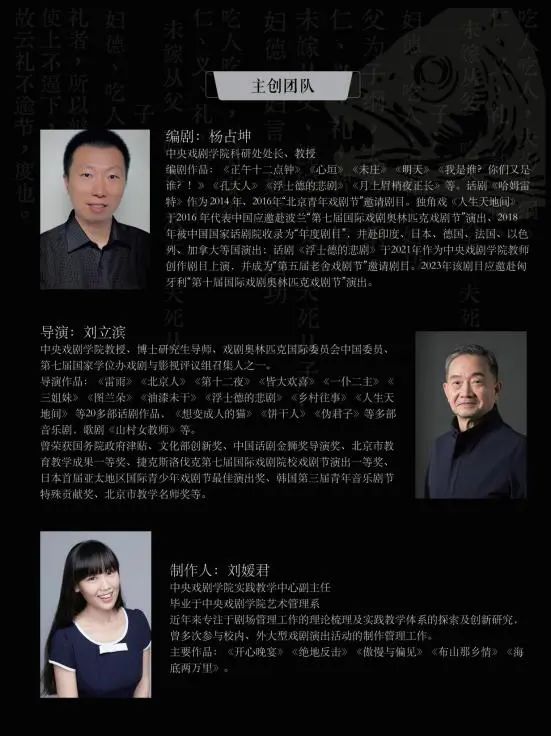

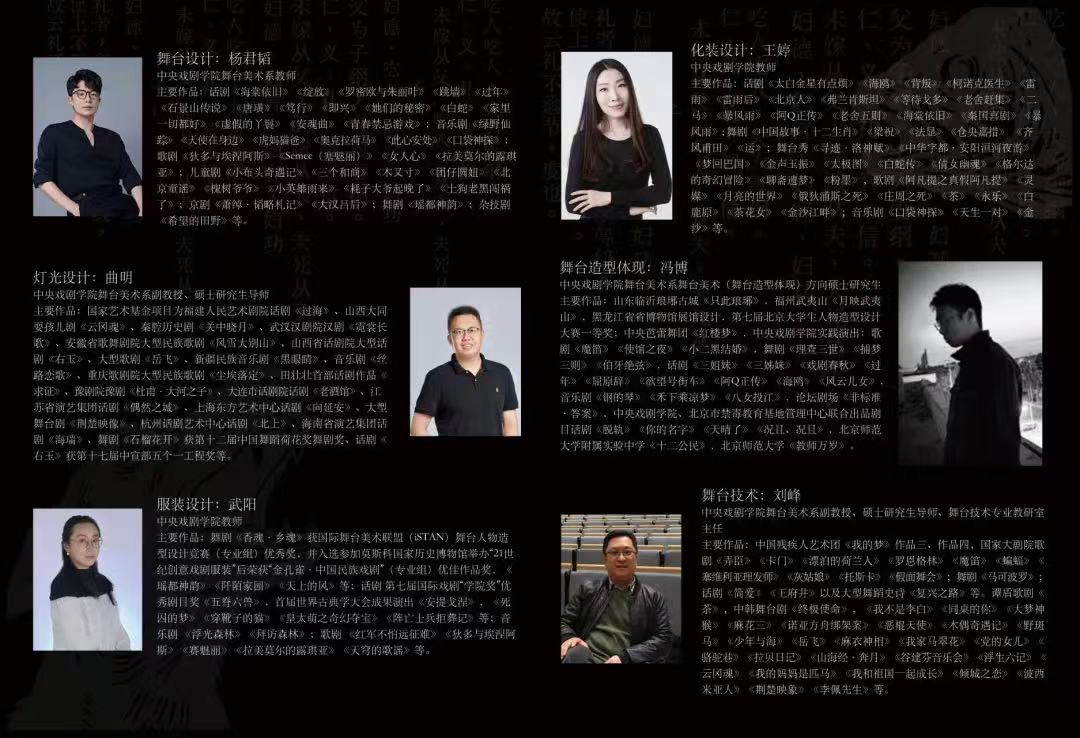

国家艺术基金2025年度大型舞台剧和作品创作项目、中央戏剧学院创排话剧《告别》于7月11日—15日在北京开启首轮演出。该剧改编自鲁迅先生的小说《狂人日记》,由学院科研处处长、教授杨占坤编剧,学院教授、博士研究生导师刘立滨导演,实践教学中心副主任刘媛君担任制作人,舞台美术系教师杨君韬担任舞台设计。

8月,该剧还将作为第十届中国原创话剧邀请展高校展演月启幕剧目,在中央戏剧学院实验剧场率先亮相。

演出时间

2025年7月11日、7月14日—15日

19:30

2025年7月12日—13日

14:00 19:30

2025年8月29日—30日

19:30

演出地点

中央戏剧学院实验剧场(东城校区)

剧情简介

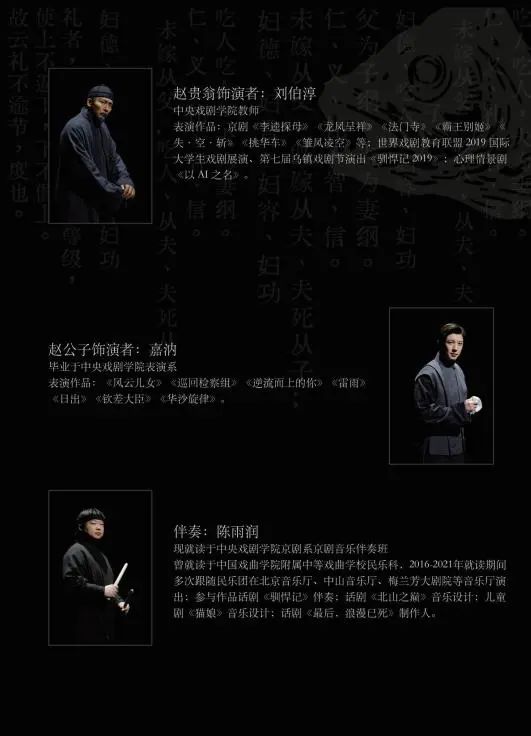

第一幕:在一间江南旧式士大夫家庭的客厅里,因为“我”的失疯,周围的人们试图用各种手段施以“拯救”。母亲请来周嫂,想通过保媒成婚“冲喜”除病。周嫂贪图钱财,只是应付了事,遭至母亲怨恨。后人们利用烧衣服、喝灵符、请道士做法等招数均不见效,便以功名、前程相诱,以生死相逼,企图将启蒙之“我”扼杀,无果。期间,人们对“我”疯病的讥笑,“家人”对下人的冷漠残忍,也尽显“吃人”本相。最终,母亲和大哥请来赵贵翁商议,决心将“我”“火焚”消灾。

第二幕:与第一幕相同的戏剧时间里,展现“我”的精神世界。启蒙思想涌动的“我”虽囚于屋内,却掀起意识的狂潮。面对赵贵翁、周嫂、大哥、何郎中、陈老五等周遭浸染旧礼教、旧思想的人们对“我”的讨伐,“我”与之产生猛烈的思想交锋。在众人的凶恶中,“我”愈发感受到常人眼中的不同世界,抨击这个“吃人”的残忍世界。在坚决反击中,“我”对旧思想和人性欲望之恶深刻反思,并发出“人要成为人”的呼号。

演出剧照

编剧的话

我喜欢读《桃花源记》,可生活中为什么桃花源遥不可及?答案在《狂人日记》里可以觅得踪迹。小说中“吃人”的本质是什么?为什么人类构建的文明世界会有“吃人”的现象?这正是话剧《告别》所要探寻的。希望这部剧作能激起人们对自我的审视,对人性的思考。告别一切旧的思想,告别人性的不堪与丑陋,保持“人”的本真面目,我们定会奔向灵魂深处的桃花源。因为,每个人的心中都向往美好。

演出剧照

导演的话

在仙台习医期间,鲁迅透过日俄战争幻灯片的冰冷画面,目睹同胞面对屠刀时的麻木神情,内心受到极大震撼。在甲午惨败、庚子国变接踵而至的岁月里,列强的铁蹄肆意践踏着神州大地,而封建礼教的枷锁也在精神层面禁锢着百姓,使他们在双重压迫下艰于呼吸。这场震撼让青年鲁迅深刻洞察到:比病躯更需救治的,是沉睡的国民灵魂。

鲁迅先生的《狂人日记》是中国的第一部白话体文学作品,以犀利的笔触,对封建礼教和家族制度的吃人本质进行了深刻的揭露,以唤醒沉睡的民众。

《告别》在忠实于原著的基础上,围绕现实生活和人的精神世界两个层面,在揭示封建礼教吃人危害性的同时,深入剖析人类社会“吃人”本质,力图在重现经典中激起人们的自省,使人们在寻找“人”、建设“人”的过程中,告别人性的不堪与丑陋,保持人在世界中的本真面目,更好地去拥抱生命。

纯粹是最本质和本真的状态,它能够让我们重新审视自己的生活方式和价值观;纯粹是一个多维概念,它涉及哲学、艺术、情感和生活。在艺术中,纯粹往往代表着一种形式、情感或高度提炼和专注,它追求的是一种简洁、直接且富有力量的表达。在情感中,纯粹意味着一种真挚、无杂质的状态,它不受外界利益、偏见或复杂因素的影响。在日常生活中,纯粹可以体现为一种简单质朴的生活态度,一种对内心真实的追求,以及一种对复杂世界的超脱。

简而言之,纯粹是对人性和人的精神世界的深刻探索、对真理的追求,它要求我们进行自我反思与内省,简化生活,减少欲望,坚持原则与信念,回归到一种更加本质和本真的状态。

话剧《告别》中的“我”,面对封建礼教和家族的压抑、扭曲和摧残,他倒下了。然而,他唯一想弄清楚和明白的是:什么才是人终究应该有的模样!这是一种纯粹,这是一种对人的本质和本真的拷问。

《告别》也是一声呐喊,要喊出纯粹,喊出强烈。