——2025桂林艺术节侧记

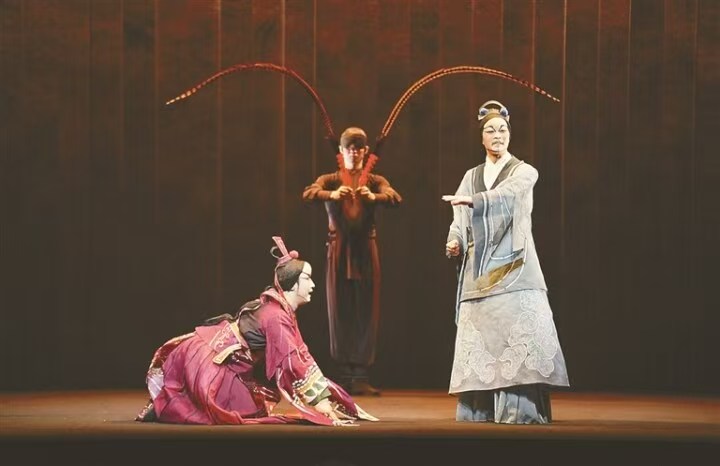

话剧《庄周梦蝶》剧照

山水有戏,桂韵化境。由广西壮族自治区党委宣传部、广西壮族自治区文化和旅游厅、中央戏剧学院、桂林市委市政府联合主办的2025桂林艺术节以“化境”为主题,10月24日在漓江之畔启幕。在为期10天的时间里,伴着空气中淡淡的桂花香,桂林的奇峰、江水、古巷与舞台交相辉映,上演着绚丽的艺术篇章。桂林艺术节艺术委员会主席、中央戏剧学院院长郝戎感慨道:“只要到了桂林,站在桂林山水之间,就能够理解为什么中国能产生出水墨画,桂林山水极具中国特色,我们的桂林艺术节也应当是‘中国式艺术节’。”

“中国式艺术节”扎根中国大地,突出中华文化的主体性

10月24日,2025桂林艺术节开幕大戏——北京风雷京剧团带来的京话剧《戏悟》以“破界融新”之姿在桂林大剧院惊艳上演。该团团长松岩与该剧导演松天硕跳出梨园戏班故事的“舒适区”,将视线转移到舞台上较少展现的公安缉毒题材,演绎缉毒干警的侠骨柔情。该剧在表现缉毒警察与毒贩斗智斗勇场面时巧妙化用京剧《三岔口》的表演程式,通过精准的身段与眼神,在灯火通明的舞台上营造出“摸黑搏斗”的紧张氛围,令观众拍手叫绝。松岩用“话剧的壳、京剧的魂”来概括京话剧的艺术特色。他说,这个“魂”不仅是具体的唱念做打,更是一种写意的、象征的美学精神。这也正符合桂林艺术节“中国式艺术节”的定位。

郝戎认为,作为“中国式艺术节”,桂林艺术节要突出中华文化的主体性,要以讲述中国故事为主。“以戏剧为例,戏剧是一种舶来艺术,百年前传入中国。如何在中国大地上用西方的艺术形式讲好中国人自己的故事,是需要不断探索实践的。”在郝戎看来,在创造性转化与创新性发展理念的指导下,戏剧艺术完全能够在舞台上呈现中国人的情感、中国人喜闻乐见的故事、中国人祖祖辈辈的思想。从这个意义上来说,桂林艺术节也是“中国演剧体系”探索的一个重要实践品牌。

位于桂林市秀峰区解放西路85号的广西省立艺术馆,是80年前“西南剧展”的旧址。10月25日,原创话剧《庄周梦蝶》在这里上演。当剧场灯光渐暗,低沉而富有韵律的吟诵声在空中回荡,瞬间将观众带入悠远的历史情境。该剧以庄子深邃的哲学思想为内核,巧妙重构战国末年漆园小吏庄周“试妻劈棺”的荒诞寓言,由此展开一场关于执念与逍遥、真实与虚幻的终极思辨。郝戎认为,这部作品是用戏剧的方式探索中国人的精神世界,“西方戏剧的发展是与西方的哲学思想发展一脉相承的,比如古希腊悲剧《俄狄浦斯王》。我们中国的戏剧也应当尝试对中国传统哲学、中国传统文化进行精神上的探讨,寻找中国人精神文化的皈依之处。”据该剧导演葛袁亮介绍,《庄周梦蝶》是教育部首批哲学社会科学创新团队“中国演剧体系的探索与构建”创新实践剧目。该剧运用角色跳转与歌队形式,仅以5位演员完成10余个角色的转换,用一种近乎极限的方式实现了“让演员成为舞台的中心,而非让舞美更多说话”的构想,对舞台形式、表演系统和东方叙事逻辑进行了探索实验。

“中国式艺术节”开放包容,“远亲近邻”交朋友

在桂林,中国故事正被世界聆听,而世界的声音也汇入桂林山水间。世界戏剧教育联盟2025国际大学生戏剧展演剧目《庄周梦蝶》(中国)、《工匠的仲夏夜之梦》(英国)、《154种方式说爱你》(美国)、《一个简单的故事》(俄罗斯)、《俄耳甫斯与欧律狄刻》(希腊)、《借着爱的轻翼》(格鲁吉亚)在桂林山水间悉数上演。《工匠的仲夏夜之梦》导演迪亚哥·佐萨亚结束了在山剧场的演出后兴奋地表示:“一边演戏一边感受自然奇观,这样的体验非常棒!演员们能在大自然中尽情演戏,而且舞台背后的山在灯光的衬托下令人惊叹,整体演出效果非常好。”而《俄耳甫斯与欧律狄刻》的希腊演员们在洞剧场演出成功后直接用生涩的中文欢呼:“我们爱桂林!”

此外,本届艺术节还迎来了英国爱丁堡戏剧节、法国阿维尼翁戏剧节,以及韩国大田艺术节、釜山艺术节的朋友们。按照郝戎的话来说,就是“远亲也要交,近邻也要交”。他说:“中华文化走出去,是要从互相增进信任、互相交朋友开始,然后大家拿作品来说话。戏剧是一种世界语言,中国青年一代的戏剧艺术工作者,通过桂林艺术节的平台和不同国家、不同民族、不同地域的同行交流是非常难能可贵的机会。这种交流既是关于艺术本体的互鉴,同时更重要的也是各国青年戏剧工作者之间的情感交融。”

在这样一种交流互鉴中,新的艺术形式正在孕育发生。正如桂林艺术节艺术委员会委员、著名导演王潮歌提出的一个有趣的观察:“过去我们常说艺术可以改变一个地方,但在桂林,是桂林改变了戏剧。桂林的洞剧场、山剧场、水剧场、树剧场,都让戏剧有了新的形态,这是一个美好的开始。”

“中国式艺术节”赓续传统,始终与时代同频共振

桂林这片山水,承载的不只有风光与诗意,更有一段值得永远铭记的家国记忆。1944年2月至5月,欧阳予倩、田汉等人在桂林发起“西南剧展”活动,用戏剧宣传抗战,鼓舞军民斗志。3个月内数十家文艺团队近千人演出170余场,盛况空前,充分展示出中国戏剧人的爱国担当,也让桂林成为一座“戏剧之城”。新中国成立后,欧阳予倩成为中央戏剧学院的第一任院长,桂林与中央戏剧学院建立了深厚的历史渊源。

中央戏剧学院与桂林市携手打造桂林艺术节,既是对“西南剧展”传统的赓续,也是校地双方共创新时代合作典范的生动实践。中央戏剧学院以服务国家及区域文化事业发展为宗旨,依托自身特色优势,为助力桂林打造世界级旅游城市积极贡献力量。“中央戏剧学院参与桂林艺术节的创办,是履行国家‘双一流’高校服务社会的职能,同时也是学院自身发展的内在需求。我们将课堂成果转化为社会服务,让艺术走向人民,普惠于民,同时接受人民的检验,再反哺课堂,是一种双向互惠。”郝戎谈道。在桂林艺术节,中央戏剧学院青年师生走进山水、深入社区,在地方文化实践中汲取灵感;艺术节也因学术注入,焕发出全新生命力。

“80多年前西南剧展第一次在这里用戏剧的方式,号召大家团结起来,和祖国的命运在一起。那么今天也一样,我认为戏剧最重要的力量并不是艺术本身,而是通过艺术和时代的脉搏一起跳动、与我们今天的生活完美地融合在一起,这才是戏剧最重要的作用。”王潮歌说。如今,2025桂林艺术节在戏剧、音乐、美术三大板块呈现出百余场展演展示活动,在艺术大讲堂、城市艺术、戏剧教育等特色活动中,流淌着艺术活力与城市日常的血脉交融。经过前3届的摸索,2025桂林艺术节进入了一个提质升级的新阶段,正以从容自信的姿态走向更广阔的场域,也以更加丰富多彩的样貌融入桂林当代的生活。

原文发表于《中国艺术报》2025年11月3日4版