——努力探索具有民族演剧风格的中国当代话剧演剧之道

作为“中国演剧创排计划”的首部作品,中央戏剧学院戏剧艺术研究所联合刘杏林舞台设计工作室共同创排的曹禺经典剧作《北京人》日前在京上演,为曹禺剧作的当代解读提供了一个完全新颖的样本。

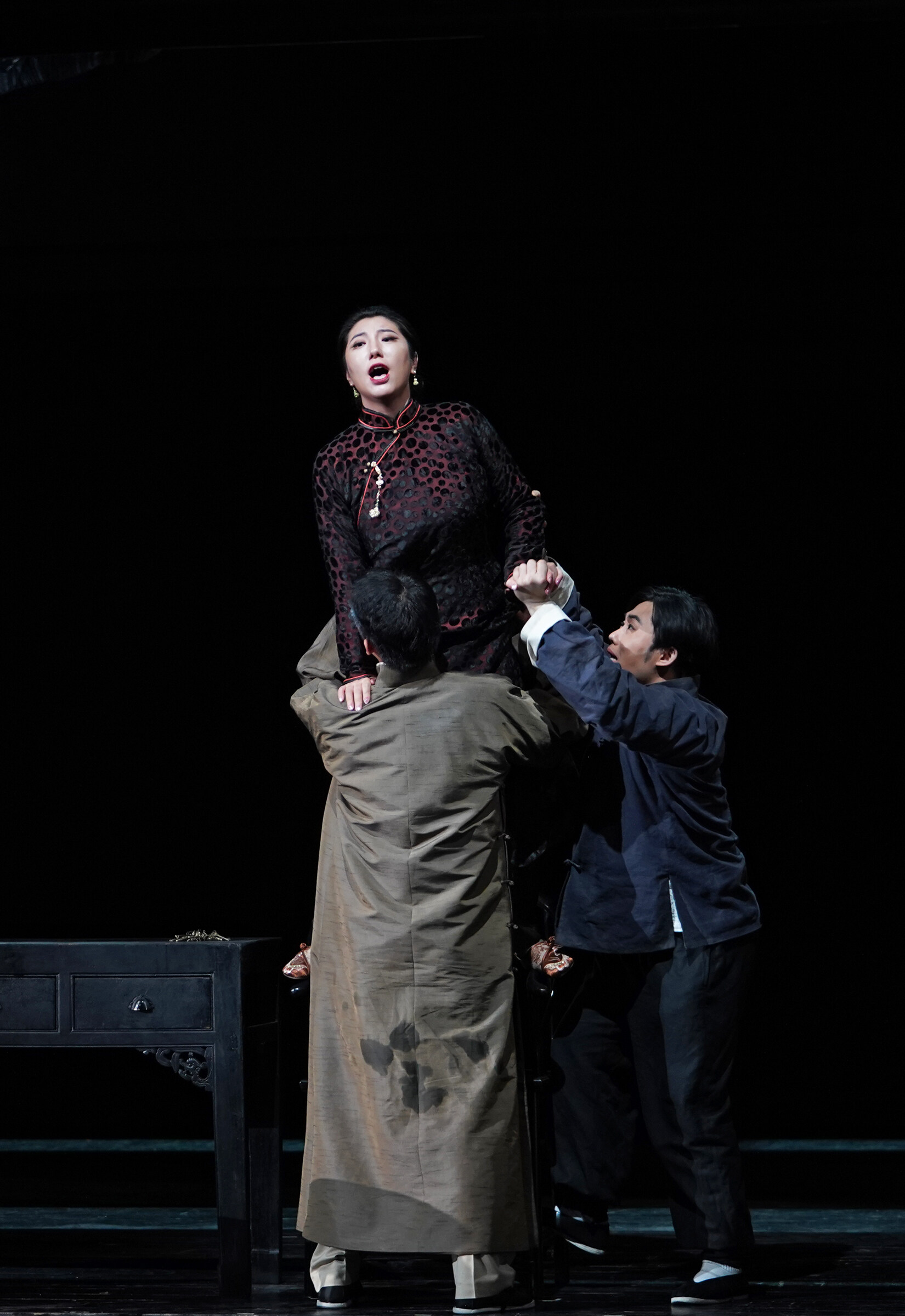

中央戏剧学院“中国演剧创排计划”首部作品《北京人》剧照 摄影:吴国庆

这是中央戏剧学院历史上继1962年和2009年之后第三次排演《北京人》,由中央戏剧学院戏剧艺术研究所所长高音和舞台美术系教授刘杏林担任艺术总监,京剧系主任曹艳担任导演,刘杏林担任舞美设计师,戏剧文学系主任麻文琦及学院校友、清华大学艺术教育中心教师曾夏琰任戏剧构作,剧中角色均由京剧表演专业的师生饰演。这一版《北京人》借助演员的台词和形体动作,吸收戏曲程式表演方法和经验,通过心理现实主义的表演,进一步挖掘曹禺剧作中人物的丰富性和心理深度,呈现出曹禺剧作的生命热情和剧中各色人物的悲剧性冲突。

中央戏剧学院“中国演剧创排计划”首部作品《北京人》剧照 摄影:吴国庆

曾家大院,暮气沉沉。曾氏家族的显赫早已凋零,只剩一具楠木棺材上漆着世家的体面。老太爷曾皓以参汤续命,长子曾文清深陷吸食鸦片的泥潭,曾文清之妻曾思懿靠说话的尖酸和分贝维持着家族生活的运转,女婿江泰在酒精里抒发抱负,姨侄女愫方则把青春消耗在了虚构的想象和无望的等待中。不过,曾家每个人的内心都涌动着改变的愿望:孙媳曾瑞贞欲与愫方相伴出走,曾文清和江泰的双脚迈出了家门。封闭的世界被他们撕开了裂隙吗?微光是否穿透了黑暗?灵魂是否挣脱了枷锁?棺木合盖的闷响是丧钟还是新生的序曲呢?

谈及为什么选择《北京人》作为“中国演剧创排计划”的首部作品,刘杏林表示,最初考虑过《霸王别姬》和《名优之死》,最终选择《北京人》是因为其深刻丰厚的内涵,“特别是其中的表现、象征和诗意手法,在今天的舞台上仍有很大的开掘潜力和现代美学价值,这在有限的中国经典话剧剧本中非常难得,而且此剧的不同演出版本更新本身也有研究意义和学术意义。这些正是我们所希望的‘中国演剧创排计划’剧本的选题标准”。

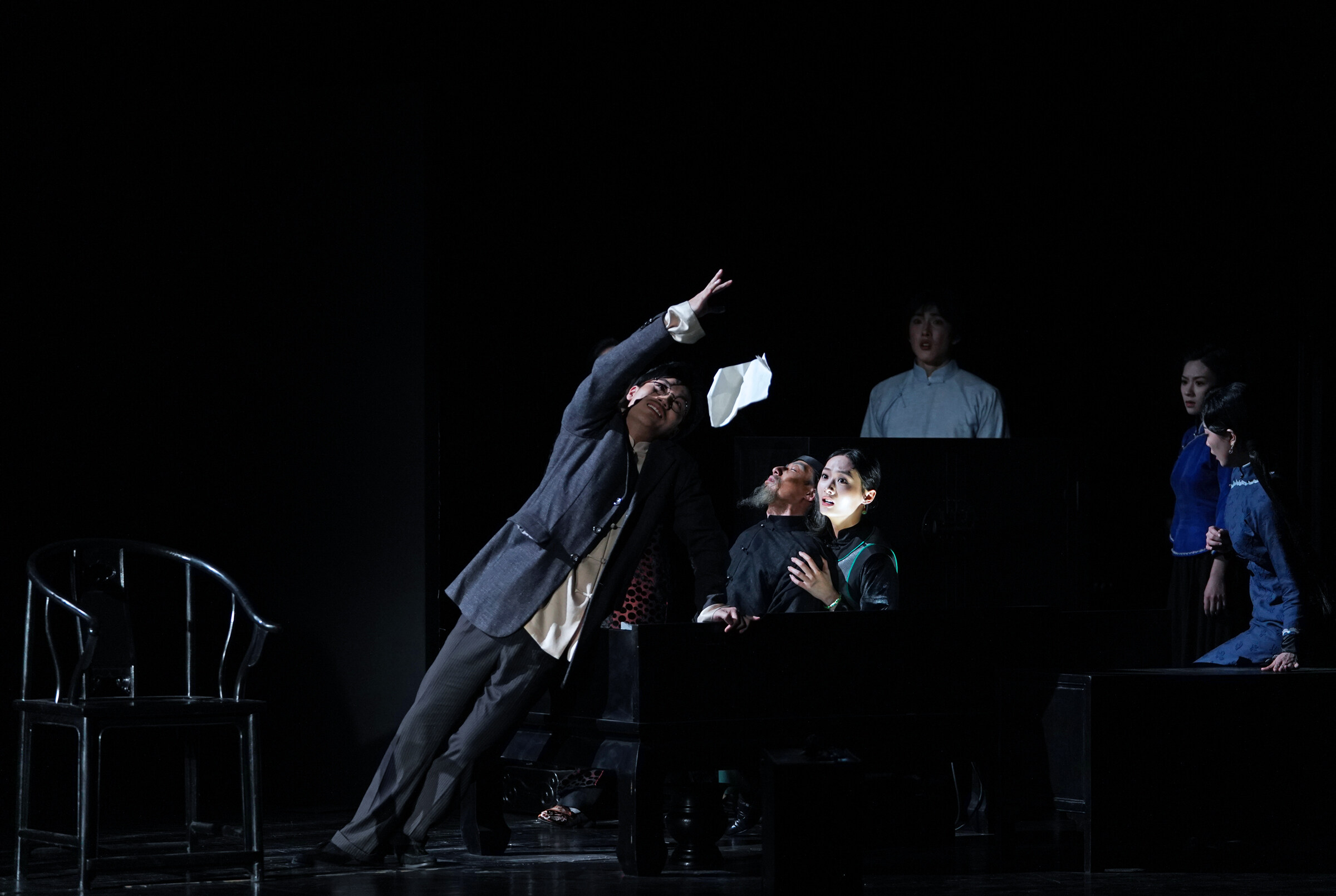

中央戏剧学院“中国演剧创排计划”首部作品《北京人》剧照 摄影:弘川

《北京人》作为曹禺先生的扛鼎之作,蕴含着深厚的中国话剧美学底蕴,以细腻的笔触勾勒出特定时代下人性的复杂与挣扎,此前在北京人艺多次排演,在中央戏剧学院的历史上也创排过两次,可以说是珠玉在前。刘杏林谈道:“选择《北京人》这样被多次排演的名剧具有挑战性,应该说是剧本激发了我们的创作冲动,也给了我们信心。”多年来,刘杏林一直在担任不同戏曲剧种的舞台美术设计师,在不断体味其中承载的美学精神的过程中获得一个认识,就是“中国戏曲中所蕴含的文化基因远比它的表面形式更无尽和长久,并且有可能转化为其他艺术形式的创作养分”。刘杏林与曹艳多年前就讨论过在京剧系排演话剧的可能,前几年在中央戏剧学院参加国际大学生戏剧展演的话剧《驯悍记/狮吼记》以及携手上海话剧艺术中心打造的话剧《红楼梦》中,就开展过戏曲与话剧相结合的有效尝试。“这次由京剧表演专业的演员排演《北京人》,其实是一种专业研究和美学探讨的延续。”刘杏林说。

“我们面临的一个挑战是,如何将经典作品用中国演剧的独特手法,以符合当代剧场性的艺术形式呈现给观众。”在曹艳看来,本次创排采用叙事重构的方式,以环形叙事构架,表现“灵魂雕塑巨匠”曹禺剧作中生命的热情之力与命运的冷酷之网的悲剧冲突,展现人的自由意志与枷锁禁锢的博弈,聚焦穿越生存与情感绝境时的人的形象,营造出“绝望深处藏微光”的诗化舞台意象。曹艳介绍,中央戏剧学院京剧表演专业的学生有话剧表演课程训练的基础,在排练过程中,又再次进行了系统的台词和形体训练,运用心理现实主义的方法帮助具有戏曲程式表演特点的演员挖掘人物的丰富性和心理深度。演员的身心既要从心理和灵魂层面去接近角色,又要渗透出诗意的中国表演之美,努力探索具有民族演剧风格的中国当代话剧演剧之道。

值得一提的是,这次《北京人》的戏剧构作为全剧提供了一个更加洗练和明确的内容框架与独特的叙事角度,对于演出至关重要。“无论是原剧本的文本长度、人物设置,还是当时写作语境带来的局限,都需要我们有所选择和提纯。何况对于当代戏剧演出来说,对经典文本的解读是演出创作的重要起点,并且贯彻完成在整个排演过程中。文字语言上的节制也为演出的舞台语汇留下了空间。在这一版《北京人》剧本的重构中,难能可贵的是,在有限的篇幅里清晰地保持了原作基本的人物关系和事件线索。”刘杏林说。

中央戏剧学院“中国演剧创排计划”首部作品《北京人》剧照 摄影:吴国庆

舞美设计是这版《北京人》不可回避的一大亮点。《北京人》原剧本中的场景规定既单一集中又四通八达,这个僵滞和黑暗的世界随着剧情发展一次次被打破和进出,让刘杏林想到现实中不同时辰阳光照射进深宅大院的流动变化,或是时隐时现开合的大门。“落实在舞台结构中的是,最大限度地压缩和前置主要演区,同时扩展和延伸原剧本中交代性的出入口,从而形成强烈的隐喻:堆积着家具的舞台前区不再是房间或客厅,而是局促狭小的命运困境;不是常规的陈设,而是挤压限制人物的羁绊。它们被压在巨大沉重的横梁下,在占据几乎舞台框内全部空间的旋转景片动态背景前,像是被时间或命运无情清扫到边缘的旧世界的残骸。这个黑暗的世界不时被闪现的明亮的白色打破,短暂显现出通往外界的路径、内心的美好愿景和已逝岁月无法挽留的幻影,直至最后成为曝光在天空之下的废墟或墓地。”刘杏林表示,“实践表明,这种放弃地点描绘、建构概念空间的舞台设计会影响到叙事甚至表演方式”。

适逢中央戏剧学院建院75周年,排演话剧《北京人》是运用中国演剧的方法排演中国现代话剧经典剧目的一次探索实践。刘杏林认为,无论是戏曲形式、美学原则、舞蹈动作和话剧的融合,还是话剧演出中挪用既有的戏曲音乐、唱腔、动作等经典段落作为素材,或者仅仅是戏曲专业的演员演话剧这件事本身,每个层面都有其实验价值,“应该强调的是,所谓‘中国演剧体系’或中国演剧方法的建构,在不断的代际接续和大量实践中才有可能。任何纸上的研究,都离不开案例和事实基础。如果条件允许,我们愿意尽力去实施和接续这个计划,为探索中国演剧方法提供有限的经验”。

关于“中国演剧创排计划”后续的剧目安排,刘杏林表示,“后续排演剧目尚在酝酿过程中,鉴于中国话剧剧目的现状,选择范围可能不限于已有的中国话剧剧本,还将包括对中国经典文学作品或传统戏曲题材的改编。当然如果确有质量,也不排除把新创作剧本纳入选择范围”。

原文发表于《中国艺术报》2025年4月21日4版