铁扬,1935年生于河北省赵县,1960年毕业于中央戏剧学院舞台美术系。曾在母校任教,现任河北科技大学铁扬艺术研究院院长,河北画院专业画家,教授、国家一级美术师,中国美术家协会艺术委员会委员,中国艺术研究院特聘研究员,河北省美术家协会学术委员会主任、全国美术大展评委。

铁扬先生涉猎广泛,于美术、文学、戏剧、电影均有涉猎;曾获全国美展、全国一些单项展奖项,两次获河北省政府最高奖——文艺振兴奖和省展一些奖项;曾在欧、亚、美洲一些国家举办个人画展和联展。作品被中国美术馆及欧、亚、美洲多国博物馆收藏。

一、闹中取静的母校

“中戏”是中央戏剧学院的简称。

中戏是近些年才有的一个颇具时代感且轻盈的称谓。

我在中戏时没有这个称呼,只一字不落地说:中央戏剧学院或省去中央,说戏剧学院。

那时的中戏尚年轻,几年前毛泽东刚为它题写过院名。它被昵称为新中国的戏剧最高学府。

这个戏剧最高学府坐落在现今的那个老位置北京东棉花胡同(当时只称棉花胡同)。它东临安定门大街,也毗连交道口和宽街,西面就是著名的南锣鼓巷。那时的安定门大街尚是一条低洼的老街,路边没有人行道,人行道的位置是一带土坡,土坡以上常有剃头的手艺人和他的挑子。黄昏后总有个卖馄饨的老者,点起电石灯,馄饨现包现卖。

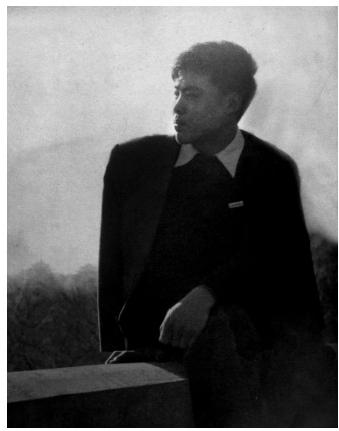

大学一年级的铁扬(摄影)

学院西边毗邻的南锣鼓巷是一条典型的老北京小街,胡同口把角有个豆浆铺,早晨卖豆浆油条,白天卖豆芽烩饼。斜对面是家国营副食店,卖油盐酱醋、卫生纸和香烟,还有简单的点心。当时的我们早晨赶不上吃早饭又急着上课时,就到副食店去花6分钱买一块自来红月饼,边跑边吃去课堂。

出南锣鼓巷北口是鼓楼东大街,斜对面有条胡同叫小经厂,那里有中戏的“实验剧场”。我们是和剧场有缘的,常穿越这条南锣鼓巷小街到实验剧场去,或实习或观摩。讲舞台技术的老师把我们领进剧场,站在台口上讲:这里是主台,这里是附台,这里是台唇。从台唇到天幕不应少于15米……后来我们就把自己的设计变成现实,在这个舞台上做文章。

闹中取静的“中戏”,院址窄狭,却是块“宝地”。当时因了它的院址窄狭,曾有搬出京城建新院的呼声。但却被“苏联专家”制止。专家认为:这里极适合做艺术教育,因为它贴近生活。当时祖国建设是尊重苏联专家意见的。再说他们的主张不无道理。后来走出院门从艺的学子们,都体会到身居棉花胡同使自己受益匪浅。

二、院长们

1955年,我考入中戏舞台美术系,5年中我在中戏经风雨见世面。

那时的中戏院内只有三座日式两层灰楼,一座为学生宿舍,另两座为各系的教室。院内尚存一“全”有着紫藤架的庭院,它是院部办公处。操场只有两个篮球场大吧,操场北侧有个餐厅兼排练场的地方供师生们就餐排练,厅内还有个高出地面的“舞台”。每逢开饭时,有位姓陈的学生会主席一手端碗跃上一条板凳发表通知,他告诉大家今天晚上要去天桥剧场看歌剧《茶花女》,6点半在操场集合。6点半了,大家准时在操场篮球架下集合,然后登上一辆卡车去天桥看演出。路上不堵车也少红绿灯,北京的夜风吹着我们的脸颊直达天桥剧场。也许他会喊:今天晚上到交道口电影院看苏联电影《夏伯阳》。我们就会排队穿过棉花胡同到交道口电影院看电影。

那时的中戏屋宇简朴,但学者和专家人才济济,集中着国内戏剧界、美术界许多顶级精英,或任领导,或亲临授课,我所谓的见世面就源于此吧。这时,一个从河北家乡进京的青年,无疑就像进入一个天赐福地,一切都出乎你的所料。昨天你刚从报纸的铅字里得知欧阳予倩的名字,今天欧阳予倩的真人就出现在你的面前。那时院内好像只有一两辆“帕别达”小轿车,作为院长的欧阳予倩从车上走下来,不进他的藤萝架下的办公室,径直向那个餐厅兼排练场的地方走去。他是来参加学校一个报告会的。那时学校的报告会很多,报告大多由学校党委部门来做,比如书记兼副院长李伯钊,但院长要参加,以示对报告乃至报告人的重视吧。

报告结束后老院长总要讲话的,听欧阳院长讲话是大家的期待。我们都知道欧阳先生是中国话剧运动开创人之一,又是京剧名伶,20世纪初就有“南欧北梅(兰芳)”之说。于是在学生心目中欧阳院长应该是位圣贤级的人物,听圣贤级人物讲话应该是千载难逢的享受吧。我们希望他讲讲他的“春柳社”,讲讲他和李叔同在日本合演《黑奴吁天录》的故事。他的讲话自有话题,他会另辟蹊径讲“十年树木百年树人”的道理,他一遍遍地告知我们这个在他看来千真万确的真理。

曹禺先生是中戏的副院长,也常出席在这样那样的报告会上,会上也常做即兴发言。在他入党之后,每次都不忘记申明说:“我是一位预备党员。”曹禺先生带出激情的发言便常激发着我们的政治热情,当时有句名言:“榜样的力量是无穷的。”

作为党委书记和副院长的李伯钊常是报告会的主讲人,她的莅临会场使我们对她充满敬仰之情。学生们都了解李院长在中国革命文艺中的地位。远在苏维埃共和国时期,她就在领导着革命文艺了。而后的延安到新中国的成立她都以领导者的身份站在文艺战线最前沿。当时的中戏也许因了像欧阳予倩和李伯钊这样不同文艺经历的文艺泰斗入驻,中戏这个戏剧最高学府的称谓才显得名副其实了。

1959年我做毕业设计,学校为向新中国成立十周年献礼,决定排练苏联名剧《克里姆林宫的钟声》并由我担任舞台设计。演出前要做海报和节目单,班主任齐牧冬要我找李院长题写剧名。我去了,我在办公楼里李院长的办公室门前心跳着敲开了她的门。她正伏案写着什么,看我进来放下手中的笔,问了我的名字和来意,我告诉了她。她想了想说:“告诉齐牧冬,我写不好字,我得练习练习。”然后又问我,齐牧冬为什么让我去找她。我对她说,我是这出戏的舞台设计。李院长以惊异的眼光看着我说:“这个任务可重大。你知道我们今年的献礼剧目有哪些吗?有梅兰芳同志的《杨门女将》,芭校的《天鹅湖》,还有乐团要演贝多芬的第九。我们的戏是和这些大师这些经典齐名的啊。你的任务可大哟,大得很哟。”李院长用浓重的四川话一再强调我的任务之大,后来我忘记了我说了些什么,大约我告诉她我是在指导老师的指导下工作,对于自己也是一次重要的锻炼。

两天后,李院长的秘书把题写的剧名交给了我,用毛笔写在一张中戏信笺纸上,她并没有署自己的名字。我把信纸交给齐牧冬请他过目。齐牧冬又让我去找李院长署名,我又敲开了李院长的门说明来意,她说:“为什么要我署名,这 又不是我的剧作。”她否定了齐老师的提议,然后又问了我演出前的准备。作为学生,我将所了解的一一向李院长做了汇报。她一再强调这是苏联名剧,再次用四川话强调着:“你的任务大得很哟。”

后来《克里姆林宫的钟声》在民族宫礼堂演出了。李院长陪同周总理来看演出,上台接见我们时,还专门对我说了两句鼓励的话。从李院长的表情看她对演出是满意的,但很快我们又遭到了李院长的批评。事情是这样的,几天的演出已结束,演出部门负责人在兴奋之中带领全体演出人员到西单同春园饭庄吃饭祝贺。此事被李院长得知后便在一个文件上做了批示,她写下“此风不可长”五个字。可见那时,有觉悟、有节约意识、作风廉洁的领导就意识到“此风不可长”了。李院长是一位清廉的领导。记得她曾在学院内贴出大字报要求把自己的文艺二级待遇降为文艺三级。此举曾在文艺界作为佳话流传。

三、教授们

面对几位名教授,我们倒有眼不识泰山了。

孙宗慰先生是徐悲鸿的高足,20世纪二三十年代就是一位中国石窟艺术的研究者了,其足迹曾遍及麦积山和敦煌。或许由于此因,在一定时期他的油画在画界并不显“热闹”。

孙先生来了,穿一件过膝的大外套,两边配以簸箕大的口袋,头戴一顶狐狸皮的高帽,乌黑的上髭挂在一副清瘦的脸上。班长喊过起立,孙先生也不向同学们问好,对我们眼前画架上的作业也并不热情。他面对窗外静默一会儿,操着一口南方口音的普通话说:“谁知道中国的毛笔有几种?”我们低头作画无人回答,当然,我们确也不大了解毛笔的事。孙先生又问:“谁知道羊毫和紫毫有什么区别?”还是无人回答。“那么七紫三羊呢?”孙先生又问。当然还是无人回答。孙先生则说:“当然,不知紫毫怎知七紫三羊呢。”接下来孙先生是要把他的问题决定做一番解释的,他说:“羊毫,顾名思义是羊的毛,羔羊的毛,山羔羊的毛。而紫毫指的是黄鼠狼的毛,有的地方叫黄鼬。黄鼠狼尾巴上的毛,尾巴尖上的毛。选紫毫要在三九天,一只黄鼠狼的尾巴上只能选七根,多了不行。为什么只选七根,那七根最有韧性,最有弹性。可七紫三羊可不是指的这七根,说的是羊毫和紫毫的比例。就是七分紫毫,三分羊毫。这种笔用途最广,或绘画、或书写都可以。那么单纯羊毫呢,羔羊的毛。它绵软,适合国画的渲染用,勾勒不用。而这些和你们手里的笔没关系,你们的笔是什么毫?”终于有人回答,有人说是马尾,有人说是马鬃。孙先生说:“都不对,是猪鬃。猪鬃为什么是白的?漂的,漂白的。纯正上好的油画笔是哪家的,是李福寿。看看你们的笔杆上有没有李福寿三个字。”我开始观察手中的笔杆,果真有李福寿的字样。

当然孙先生的学问不仅是毛笔的学问,教学自有套数,平时开口随意,一旦接近油画主题,平凡的道理使你终生难忘。他讲的是作画的方法和技法,不是从概念到概念的“学问”。比如他说到油画的用笔时,他主张画横着的东西要竖着用笔,画竖着的东西反而要横着用笔。他讲油画像浮雕,远处要薄近处要厚,用笔画不厚时要用画刀。这些点点滴滴的作画规则,使你觉得作画到底有了可操作性。当今的油画教学,大概没有人再讲这些有操作性的只言片语,大家都在热衷讲观念,常使得学生对艺术摸不到头脑。

李宗津先生在课堂上,只说眼前的事。眼前的事是油画,我们正在画油画头像,颜色不得要领,颜色在画面上一片混乱。李先生教你方法,可立即生效。他告诉你,人脸上的颜色分三段,额头、面颊、下巴。三段的颜色各有倾向,额头的颜色不能画在下巴上,下巴的颜色也不能上额头,而颧骨和两腮也有自己的颜色倾向。他让你细心观察。果真,李先生的人像三段论在我们手下立即生效。又如,李先生告诉你油画的颜色不能乱调,两种以上的颜色不能调在一起。李先生和颜悦色地告诉你:“要脏的。”说时脸上发着红润的光泽,像个可爱的胖大婶。

周贻白先生是一位研究中国戏曲史的学者,20世纪初就已奠定了他在戏曲史研究界的地位。据我所知,当时研究戏曲史的学者为数不多,周先生之前大约只有王国维和日本一位叫青木正儿的汉学家。之后对戏曲史有过专著的大概只有周先生了。

周先生是位有着平民风度的教授,不高的个子,一张南国农民似的脸,课上课下都十分随意,课间爱和学生聊天。一天下课后他突然问我:“舞美系的吧?”我说:“是,舞美系三年级。”周先生说:“走,跟我到家里去一趟。”于是周先生在前抽着烟,我拘谨地走在后面,来到他的住所棉花胡同22号。进门不远便是周先生的房子。棉花胡同22号是个院子套院子的大宅院,住着中戏几十位先生和老师。周先生把我领进屋指着窗台说:“看,下雨淋坏了,帮我修饰一下吧。”原来他指的是一排民间泥人,无锡的吧,或许还有河北新城的。周先生一面说着,一面把那些被雨淋坏了的泥人收拾起来,装进一个纸匣,又不容商量地交到我手中。我接过来说:“我试试吧。”周先生说:“看说的,舞美系高年级,区区小事。”后来,我回到宿舍用水粉画颜料一件件为周先生修饰好,送回他家中。这次,周先生先请我坐下,又为我泡好一杯龙井茶,拉家常一样说起他的业余爱好。原来他酷爱收藏,而泥人不是他的重点,他收藏香烟画片。

香烟画片是香烟盒里和烟盒一样大小的画片,画片论套,比如梁山一百单八将,画片就要一百零八张之多;比如民间的三百六十行,就要有三百六十张;还有其他名堂内容的都成系列论套,比如金陵十三钗,八仙……这个看似简单朴素的收藏实际需要付出许多精力,当然还有经济上的付出。比如要收藏一套梁山一百单八将要买的香烟就不止是一百零八盒,其中重复的有许多。我在周先生家中放松地喝着龙井茶,周先生把他的收藏一套套为我摆出,脸上现出天真和欣喜。

听周先生讲戏曲史,从隋唐时代的歌舞、乐优到元曲,再到清代的徽班进京,也了解到香烟盒里还有诸多故事。然而周先生在课下却很少谈到戏曲,只有一次他讲完《窦娥冤》,下课后我对他说,小时候看村中舞台上唱河北梆子《窦娥冤》,待到窦娥被问斩时,舞台上有个光膀子的男人手持一面卷着的布旗登上桌子,开始摇动手中的旗子。只见布旗慢慢展开,许多纸屑从中飘出,宛若大雪纷飞,当时是三伏的天气,我只觉得分外寒冷。周先生说:“聪明,聪明,大聪明。他制造的是舞台气氛,你感到的是舞台气氛对你的感染。”

四、老师们

李畅老师是中国第二代舞台美术家,确切说应该是一位剧场专家。在20世纪50年代初,他就和另一位老师齐牧冬为舞台美术著书立说写出《剧场与舞台技术》一书。他凭着新中国成立初期随国家的一个演出团体赴东欧演出的机会,考察积累了许多现代剧场的知识。此前,我国的剧场还都属 于“戏园子”:舞台突出在观众席内,观众从三面看戏。而现代舞台俗称为“镜框式”,舞台要有一定深度、高度和宽度。凡此,大约都是李畅先生第一次著书立说把现代舞台介绍到中国的。

在课堂,李老师口气随和地为我们讲述剧场知识。或许是他那种潇洒随和的风度所致,我们都喜欢听他讲剧场。剧场本是一个方匣子似的死物件,但李老师显然是要赋予它生命的。凭他对世界的认知,举出国外成功的演出为证例,说明现代剧场之于演出的重要性。他说:“你们都是未来的舞台美术家,你们施展本领的阵地,是剧场,是舞台。”

后来,我应调回中戏,竟和李畅老师搭起了“伙计”。我们为一家剧院绘制布景,此时已有了报酬之说,李老师、我,还有一位刘元声(之后的舞美系主任)。任务完成后,三人共得报酬300元,李畅老师提议先去东安市场东来顺“涮了一锅”。席间,李老师一再把他的学问形容成棒子面,如此说来我便想到,以李畅老师为例,在我国知识界自称为“精英”中,口袋里只有棒子面的就不在少数了,可惜谁又有勇气证实自己呢。李老师别有风趣对自己的描述,倒显出自己的“不俗”。

齐牧冬老师风度不似李畅,是一位对人对己都非常严格,行动也显低调的老师。他常骑一辆锈迹斑驳的老自行车来学校,穿着也不修边幅,在课堂,奓着一双粗糙的大手,为我们或讲课或改画,这使人常想到他的出身经历。后来我们了解到齐老师确实出身寒微。另一位和齐老师同乡的李松石老师说,齐老师少年时,在腌菜店学徒,盐水把他的两只手和两条胳膊泡得通红,这是真的。齐老师并不隐瞒自己的出身,他不止一次为我们叙述他的经历。也就是在他盐水泡手之时,他就是一位美术爱好者了。后来又是以一位业余画家的身份进入美术行。抗战开始,曾参加由地下党领导的演剧队,为抗日将士演出并辗转赴南洋。他做舞台设计,写标语,画宣传画,还做过演员。新中国成立后,他是作为有经验的舞台美术家进入新中国的新文艺团体的。《白毛女》在北京首演时,他便是设计者之一。后来又作为青年艺术团的成员赴东欧演出,考察东欧的剧场及舞台美术。这为他成为一名舞台美术家奠定了基础。后来他又被公派留苏,接受了正规的苏派的艺术教育。回国后,他的两部芭蕾舞剧《天鹅湖》及《海侠》的设计证明着他已是成熟的画家及舞台美术家了,也奠定了他在中国舞台美术界的领军人物的地位。我作为中戏的学生,能在他的指导下学习,无论如何是一件幸事。

我和齐老师近距离接触有两段时间,一次是他留苏回国担任我的班主任时,此间曾指导我做毕业设计《克里姆林宫的钟声》。当时我对于苏联的了解是幼稚有限的,而齐老师因了他的留苏经历和对俄罗斯艺术的深入了解,自然就成为我的真正指导教师。他指导我去了解苏联十月革命后,又提醒我要了解剧中所涉及的所有地点和地理位置。比如剧中一再提到“克宫”的伊维尔斯基门是该宫的哪个门,而那个嵌有大钟的斯巴斯基塔在哪个门上。他告诫我一个舞台美术家做设计,若不了解这些起码的知识,设计就无从下手,余下的问题才是你的设计所把握的风格。并一再提醒我一个舞台美术家怎样把你学到的造型基础运用到设计中来。苏派的设计是要求绘画性的。就这样,我在齐老师的指导下,兢兢业业地完成了该剧的设计,其收获也是终生难忘的。后来这出戏作为新中国成立十周年的献礼剧目公演。当时作为献礼演出的还有芭蕾舞团的《天鹅湖》、梅兰芳的《穆桂英挂帅》和贝多芬的《第九交响曲》。

70年代中期,已停课十年的中戏复课,齐老师提议我回校任教,还约我合作为中国歌剧舞剧院设计舞剧《文成公主》, 并提议由我执笔。每次工作结束,他都约我到他家棉花胡同22号去吃便饭。齐老师和他的夫人胡青住在22号一个角落的平房里。屋里很拥挤,几张留苏时的习作遮满了墙壁。作为广东人的胡青很会做菜,几样简单的食材她也能翻出些花样,我们围坐在一张不大的圆桌前就餐,被四周的书柜和画作包围。齐老师爱喝酒,当时北京尚缺啤酒,在一些酒店里只有散装啤酒,齐老便让我骑上他的自行车提上茶壶去找酒。我“转”来啤酒,齐老师不相让不敬酒,先为自己满上。他喝得十分香甜。

我知道齐老师是希望我成为一名像他一样的舞台美术家的,他提议调我回中戏并同他一起做设计就是证明。然而他也发现我对舞台美术不思进取却迷恋着绘画,这导致我再次辞别中戏回河北做专业画家。一天我去棉花胡同22号向他告别,他直截了当地对我说:“我不勉强你。做画家也许对于你更合适,我期待着你的画。”那天我又骑他的自行车去交道口打了散装啤酒,胡青做了一条鱼。

和齐老师分别十年后,我在北京中国美术馆举办我的个人画展。齐老师把中戏所有可召唤起来的师生召唤起一同为我去祝贺,我也把那次的展览作为向母校向齐老师的汇报。我牢记着他的一句话:我期待着你的画。

张重庆老师只大我三五岁吧,我入中戏时,张老师刚从中央美院毕业,从我二年级时起担任我们的油画课。张老师给我的印象是潇洒倜傥,一表人才。我的第一张油画就是在他的指导下完成的,画了一只砂锅和三个苹果。他告诉我们油画颜料在调色盘上的排列顺序,亚麻油和松节油的不同以及油画的起稿和完成的过程……张重庆老师应该是我的启蒙老师,于是在他的指导下,我开始闻着松节油的迷人气味开始画油画了。这一闻就是大半生。

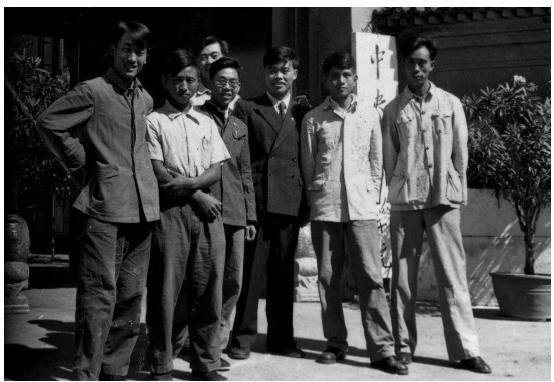

在中戏画室 右一为铁扬(摄影)

张老师是青岛人,家住青岛黄县路一座独立的建筑内,建筑算不上别墅级,但小巧紧凑。我们在青岛写生期间曾随他沿七高八低的黄县路进入这建筑。原来在一间小巧的起居室里竟悬挂着一幅小油画原作,画的是中国北方一座小城的街道。张老师告诉我们那是一位外国人的作品,是他的父辈买来的。我第一次看到外国人的油画原作,竟是在青岛张老师家中,由此可想到青岛这座有着殖民色彩的城市,各种文化在此交汇着。有谁能想到在黄县路这座小楼内竟蕴藏着外籍画家的油画原作。青岛,各种文化的交拥,还有著名的青岛啤酒。我也是第一次在张老师家尝到啤酒的味道。

这年7月,我们在张老师的率领下画完青岛的海滨后又赶往崂山。在崂山,师生住在一幢白俄留下的大别墅内,吃着新鲜的鲅鱼。晚上张老师和我们一起躺在别墅的阳台上,望着满天星斗听他讲老青岛的故事。作为青岛人的张重庆熟悉崂山的每个地方,那次的崂山写生,我也才真正体会到油画写生的意味。

那时一起在崂山写生的还有王宝康老师,当时他尚在列宾美术学院学习,他曾和我们一起架起画箱,面对崂山为我们作表演式的示范。他还把女模特儿摆在阳光下,在画布上魔术师般地安排颜色的明暗系列,每一笔都启发着我们对颜色的认识。回校后又听过他的专题讲座。至今中戏教学楼里还陈列着他的几幅作品,其作品在那里仍属上乘。

五、同学·朋友

在中戏我对油画的认识,还得益于我的一位同学好友。他叫程珣,也是青岛人,他和我一起入中戏,但他和我这个“村人”出身完全不同。就在我不知油画为何物时,少年时的他和他的一位哥哥早就坐在青岛海边用英国油画颜料画写生了。之后,俩人就在家中的客厅里举办“画展”。后来他当过兵,去过朝鲜,再后来考入中戏。马蒂斯、马奈、莫奈这些名字,我就是从他那里第一次听到的。

我说的朋友,不光指情投意合,在艺术追求上兴趣接近,还包括了相互信任,直截了当的提醒,不加掩饰的指责和不加掩饰的袒护,乃至各自的无条件的忍耐。

同学送我去“北京大学生合唱团”演出。右三为铁扬 右一为程珣(摄影)

我和程珣从大学一年级开始,就一见如故。课余时,听他讲述他那些“洋故事”;星期天一起到东单裱褙胡同徐悲鸿先生家临画;一起为中国自然博物馆画“大恐龙”巨幅油画,并用所得的报酬买了一架旧留声机。然后资料室借来成套的78转的老唱片,贝多芬、舒伯特和“老柴”,一张张从头听到尾。听着不“过瘾”时,就再掏钱去买真正音乐会的门票……对于这些洋东西,程珣比我内行,他会哼电影《魂断蓝桥》中的插曲,还哼《双头鹰进行曲》。

我的另一位朋友,是蒙古族同学纳木吉勒。纳木不似程珣,他学习不认真,处事随意豪爽,有着蒙古人的性格。我们在一起谈绘画不多,但他也酷爱交响乐,而对于交响乐比程珣还要内行。为了一场交响乐音乐会,他可以彻夜排队买票。他熟悉交响乐,还酷爱指挥家的风采。这点,也许就是我们成为朋友的原因之一。此时我也正迷恋着指挥,还曾梦想转校到音乐学院学指挥。

一场音乐会结束了,我和纳木走在街上,他一路“嘣嘣嘣”地哼着一首乐曲的主旋律,模仿着苏联指挥家法耶尔的手势。那时来中国演出的交响乐团不多,只有苏联和东欧的,法耶尔是苏联指挥家,一头卷曲的头发,像头狮子。

我和纳木还有一个共同兴趣,就是站在大街上看汽车。我跟他认识了不少小汽车:苏联的“帕别达”、波兰的“华沙20”,偶尔或许还会有美国的老“道奇”和更高档的苏联“基姆”。纳木毕业后分配在内蒙古艺校。

六、毕业序曲

当然,我所学专业是舞台设计。我的任务是要以剧本作依据,做出设计,然后把它活灵活现的搬上舞台。在演剧学里,舞台设计是寻找一出戏的外部演出形式。导演是人物行为(从内心到形体)的导演,而设计者是制造出一种外部形式的导演。因此,对一出戏演出的正确解释是导演和舞台设计共同完成的。于是我要学会造型艺术的方方面面,要学会用技术手段去体现设计意图,还要学会同导演打交道。于是设计和导演往往就形成了一种有统一有矛盾的辩证关系。

1959年的下学期,“大四”的我开始做毕业设计,设计剧目就是那出苏联名话剧《克里姆林宫的钟声》。剧本讲的是苏联十月革命后,苏联在面临种种困难的情况下,连克里姆林宫的钟也不响了,列宁是怎样领导人民克服困难,重建秩序的故事。这出戏的导演是由刚刚留苏回国的C女士担当。虽然从理论上讲导演和设计是平等的合作者,但这只是从理论上讲,实际上我们是不平等的。一位大四的学生和一位留苏回国的导演合作……于是我常常怀着一种恐惧的心理和C导演对话。

C导演个子不高,快人快语,风度翩翩。加之她的导演职业,又留过苏,当时在中戏也是受人敬仰的那种。

一次,我们的戏在鼓楼东大街实验剧场做演出前的彩排。C导演在观众席突然向正在台上工作的我喊:“铁扬同学,过来!”我从附台走出来站在台口,我身后是一组和“克宫”宫墙连着的斜坡平台,这平台是为列宁出场设置的。“把平台撤了!” C导演差不多是命令的口吻。我口吃着申辩说,这平台不能撤,因为这是供列宁出场之用。这里有一个合理的“调度”。但C导演还是不加考虑地说:“不要,不要,撤!撤!”我再次申辩仍无结果。当时我也年轻好胜,我怕谁?再说明天我将面临毕业答辩,这场戏是答辩的重点。我的导师齐牧冬也肯定过这个设计。于是我又向前走一步对C导演说:“不撤,要撤你自己撤吧。”说完我扬长而去。晚上是正式彩排,我“赌气”在台下看演出,看见那组平台还摆在那里。列宁从克里姆林宫的伊维尔斯基门里走出来,站在上面向几位站岗的水兵说:“同志们,我们的工农革命来得不易啊……”几位水兵沿着平台跑上去朝着列宁欢呼。我想,没有比这个“调度”更合理的了。

几天后,这戏在民族宫礼堂正式演出,周总理出席观看,李伯钊副院长也陪同观看。散戏后,李院长送走周总理,C导演又送走李院长。C导演冲我走过来说:“铁扬,过来,跟我吃夜宵去。”她的口气热情非凡,带着一种不必商量的 口气。饭桌上,我们聊到苏联艺术,她说在苏联画家里最喜欢的不是列宾,而是弗鲁伯尔,还有克洛文和戈洛文。说中国的舞台设计受着舞台技术条件的限制。还说,你那个设计放在机械舞台上会更有光彩,你那组平台也会变化莫测。

那时我在中戏,我听过院长们的谆谆教诲。那时我在中戏,我完成了先生们、老师们交给我的作业。那时我在中戏,我做过毕业设计,还曾为新中国成立十周年献礼。我完成毕业答辩,又有了和导演的合作从不愉快到愉快的经历。假如我遵循我所学专业走下去,我会顺理成章地成为一名舞台美术家,可我做了舞台美术行的叛逆者,吸引我的竟是文学艺术行的五花八门,但欧阳院长那句“十年树木百年树人”的嘱咐常在耳边回响。

我已是一棵树吗?距那时已是几十年,也许我才是一棵七杆八杈的什么植物。我已是一位“树”起的人吗?这又不到一百年。

成长无限年。

那时我在中戏。

2015年正月初稿

2016年正月再改

发于《十月》2016年第4期